全国で5,000を数える高等学校、その約半数で高校生たちに学習ツールや進路を考えるきっかけを提供している「スタディサプリ」――その商品開発部門がこの春、新たに高校卒業後に進学でなく就職を考えている生徒たちに向けたコンテンツを公開しました。そこにはどのような狙いが、そして思いがあったのか、担当者の3名に話を伺いました。

1 進学でなく就職を見据える高校生たちに向けた学習コンテンツ

――この春、スタディサプリでは進学でなく就職を見据える高校生たちに向けた学習コンテンツを公開したと伺いました。どのようなコンテンツなのか教えてください

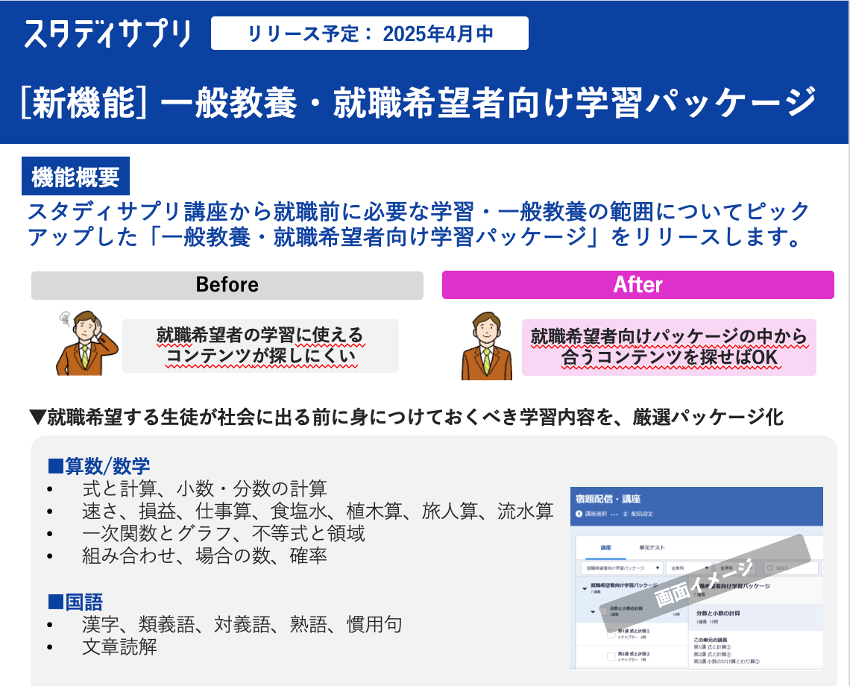

椛田さん:スタディサプリでは、「一般教養・就職希望者向け学習パッケージ」という名称で、全国の学校向けに新たなコンテンツの提供を始めました。内容はスタディサプリの講座から就職前に必要な知識・技能や一般教養をピックアップしたもので、算数・数学や国語を中心に構成しています。

早川さん:具体的には、算数・数学であれば「式と計算」「小数・分数の計算」「速さ」「確率」など、国語であれば「漢字」「読解」」などをピックアップしています。就職して業務にあたる際に、必要な資材の計算、値引きを伴う見積もりの作成、マニュアルや契約書を正しく読み解くなど、働くうえでの様々なシーンで必要になる知識・技能などを踏まえて設定したものです。

海老田さん:教員から生徒のみなさん宛てに課題として配信することができるので、「就職希望者の学習に適したコンテンツが探しにくい」という従来の課題を解決する一助になるかなと思っています。

椛田さん:スタディサプリはもともとご家庭で個人にてご利用いただくオンライン教材として提供開始したのですが、しだいに高校を中心に学校でもご利用いただくようになり、現在では全国の多くの学校で教材として採択いただいております。日本国内5,000校ほどの高校のうち、いまではそのうち約半数の学校でスタディサプリが高校生たちに学習ツールや進路を考えるきっかけを提供しており、幸いなことにご好評もいただいています。ですが、我々が感じていた課題のひとつに、進路が多様ですべての生徒が大学等へ進学していくわけではない学校、いわゆる進路多様校においてどのように学習機会を提供すべきか、というものがありました。いいかえれば就職希望の生徒たちを受け持つ教員のみなさんの視点に立ったときに、進学・受験対策用のコンテンツも多く含むスタディサプリの中から、どの講座を選び取り生徒に取り組ませるのがよいのか分からない、という課題が存在していたわけです。

高校戦略グループに所属する椛田紘一郎(かばた・こういちろう)さん。2009年にリクルートに新卒入社。今回のプロジェクトでは企画・立案を行い、いわば「企む」役を担った。

高校戦略グループに所属する椛田紘一郎(かばた・こういちろう)さん。2009年にリクルートに新卒入社。今回のプロジェクトでは企画・立案を行い、いわば「企む」役を担った。

2 現場から聞こえてきた声と開発に込めた思いと事業上の勝算

――今回の企画/開発に至った、顧客からの声や現場であがった声、みなさんが感じた課題感としてはどのようなものがあったのでしょうか

椛田さん:以前から教員のみなさんからいただいていた声として、「スタディサプリは講義動画などのコンテンツが豊富な一方、生徒にとって最適な講座を選択して提示する難易度が逆に高い」というものがありました。大前提として教員のみなさんがお忙しいということもありますし、ICTツールに不慣れな方もいらっしゃるという背景もあります。

海老田さん:そうした中でも、特に進路が多様な学校ですと、学年をさかのぼって義務教育範囲の学び直しを行ったほうがよいケースや、もちろん就職に向けて一般教養や仕事に活きる知識・技能を学んだほうがよいケースなど、まさに事情も多様です。

早川さん:たとえば高校3年生の生徒が目の前にいたときに、限られた期間の中で、就職試験に向けて「これだけはおさえておかねば」というものを整理して提供する必要があります。その分量は多すぎてはいけないですし、逆に少なすぎても良くありません。また構成も、学年をさかのぼった内容も取り入れるなど検討する必要があります。

海老田さん:今回は商品としてしっかりと体系立った形で構成し、多くの先生が活用できる状態にすることで、より多くの就職を希望している高校生たちのために役立てていただけることを意識しました。

椛田さん:くわえていえば、今回の取り組みは事業上のメリットという観点でも社内の後押しを得たものです。すなわち、「一般教養・就職希望者向け学習パッケージ」が多く活用されれば多様校であってもスタディサプリをいっそう欠くことのできない教材であると感じていただけるのではないか。そうすれば自然と、来年度以降も継続して使っていこうと思っていただける学校、あるいは新しく使ってみようかと思っていただける学校が増えるだろうと考えています。

海老田さん:そういう意味でも、公開のタイミングを年度の途中ではなく、春に間に合わせる必要があるなと意見が一致しましたよね。制作を含め、タイトなスケジュールではありましたが・・・笑

早川さん:そうですね。本来、こうしたコンテンツの開発となると長い月数がかかるのですが、本件は企画の立ち上がりから短期間で公開までこぎつけることができました。その背景には、高卒就職を目指す高校生たちの就職活動や面接がおよそ9月に開始することを考えると、やはり春には公開しておくことで、十分に学習する期間を確保したいよね、という思いのもとに社内の関係者が迅速に動いたという事情があります。くわえて、スタディサプリにはもともと豊富なコンテンツが蓄積されていたこと、またシステム開発やコンテンツの持ち方の工夫を施すことができたということもあって、この春からの提供が実現したわけです。

高校コンテンツグループに所属する早川豪人(はやかわ・ひでと)さん。教科書会社を経て、2022年にリクルートに中途入社。今回のプロジェクトでは制作・管理を行い、いわば「つくる」役を担った。

高校コンテンツグループに所属する早川豪人(はやかわ・ひでと)さん。教科書会社を経て、2022年にリクルートに中途入社。今回のプロジェクトでは制作・管理を行い、いわば「つくる」役を担った。

3 今回の取り組みを通じて届けたい価値や機会

――生徒に、あるいは生徒を支える教員に、どのような使い方をしてほしい、といった開発者としての思いはありますか

海老田さん:商品開発を進める中で、社内の営業担当者はもちろん、学校にいらっしゃる教員のみなさんの声にも多く触れ、大いに参考にさせていただきました。気付かされたことはいくつもあるのですが、なかでも印象的だったのは、学習に取り組む以前の段階で勉強自体に拒否感を抱えている生徒さんも少なくないのだ、という声です。そうした生徒を支える教員の心の叫びとしては、いま世の中じゃ「個別最適化学習」で苦手を克服し得意を増やして学力を高めていく学習法が流行っているけれども、いやそうじゃないんだと。まずはひとつでもふたつでも、勉強という行為の中に自分にもできることがあるんだという、そういう小さな成功体験を積むところから始めたい、というお話でした。

椛田さん:今回、名称に「一般教養」も付しているのですが、その背景には、この商品をただその場限りの対策コンテンツに留めるのではなく、最終的に社会に出たあとにもつながる、生きる力を養うためのコンテンツにもしていきたいなという思いがあります。

早川さん:そうですね。名称が「一般教養・就職希望者向け」であり、かつ講義もピックアップして提示してはいますが、その範囲に留まってほしいわけでは、もちろんありません。そこを入口に、たとえば将来的に就業上必要な資格試験の勉強を始めたとき、「あ、これって化学の知識があると危険物の仕組みの理解が深まるな」となって化学のコンテンツにも触れてみるといった形で、点と点がつながって線になっていくような姿を実現したいです。

海老田さん:このコンテンツは一度公開して終わり、ではなく継続してブラッシュアップを重ねていく予定です。まずは今回、算数・数学と国語を中心としましたが、今後様々な展開、他の科目もそうですが資格試験関連ですとか、そういった視野で考えていきたいと思っています。

プロダクトマネジメントグループに所属する海老田義武(えびた・よしたけ)さん。2021年にリクルートに新卒入社。今回のプロジェクトではプロジェクトマネジメントを行い、いわば「仕立てる」役を担った。

プロダクトマネジメントグループに所属する海老田義武(えびた・よしたけ)さん。2021年にリクルートに新卒入社。今回のプロジェクトではプロジェクトマネジメントを行い、いわば「仕立てる」役を担った。

4 開発者としては教育現場でICTをどう活用してほしいと考えているか

――進路の多様化する高校生たちや支える教員のみなさんに対して、ICT教材をこう活用してほしいというメッセージがありましたらお願いします

早川さん:就職を希望する高校生たちに向けたコンテンツが整理され、必要な講義をひとつひとつ拾い集める必要がなくなったという点で、教員のみなさんの負荷を少し軽減することに貢献できるかなと考えています。フィットする生徒に向けてはぜひ活用いただけたらと思いますし、課題を提示して終わりではなく、その後の取り組みの様子を見守っていただき、そして指導を通して生徒が学びはじめるきっかけづくりや成功体験を得る機会としていただけたら、とてもうれしく思います。

椛田さん:教員のみなさんの業務は多岐に渡ると、私たちもよく理解しています。今回の取り組みが生徒に提示するコンテンツの抽出を効率化したように、個別の学習支援という領域ではICT教材が大いに役立つ面があると思います。その領域では各種のツールも活用し効率化をしていただきながら、教員のみなさんでなければできないこと、具体的には生徒一人ひとりの内発的動機の引き出すことですとか、あるいは伴走だったり声かけだったり、そういったところにより力を注いでいただけると良いのかなと思っています。

海老田さん:ここ数年で高校生たちがいっそう多様化してきていますし、またそれに伴って教員のみなさんに求められる業務や役割の幅も広がってきていると感じています。VUCAという表現が使われるようになって久しいですが、変化の激しい世の中で、学校という社会もその例外ではないと思います。学び方、それは対面なのかオンラインなのか、あるいは同期なのか非同期なのか、もそうですし、学ぶ先に得たいもの、それは学力なのか非認知能力なのかあるいは別のものなのか、も多様です。これらに対応していく意味でも、ICT教材などを用い良い意味で効率化できるポイントではツールを使い倒していただきたいなと思っています。

――みなさん、本日はお話を聞かせていただきありがとうございました。進学を目指す高校生ばかりでなく、就職を目指す高校生にも寄り添った今回の取り組みが今後も発展し、より多くの高校生たちにとって有益なコンテンツとなっていくことを期待しています

取材・文/森崎晃