1. はじめに

学校教育は基本的に、授業においてもICTを中心とした副教材においても、児童生徒が日本語を耳で聞き十分に理解できることを前提として運営されています。しかし近年では、聴覚障がいを持つ児童生徒だけでなく、外国につながる子どもで日本語理解がまだ十分でない子どもたちも増加しています。

こうした状況を受け、オンライン学習サービス『スタディサプリ』は2025年2月より、講義動画に字幕表示を行う「AI字幕」機能の提供を開始しました。

Ed-tech総研では、実際にその企画と開発に関わった担当者にインタビューを行いました。背景や狙い、今後の展開について紹介します。

2. 「AI字幕」機能とは

学校向け『スタディサプリ』のサービス企画を担当する白石雅久さんと、iOSエンジニアでありアクセシビリティをテーマにスタディサプリの開発に携わるイザンバル・ヴァンサンさんに話を聞きました。

――今回の「AI字幕」機能ですが、具体的にはどのような取り組みなのか、教えてください。

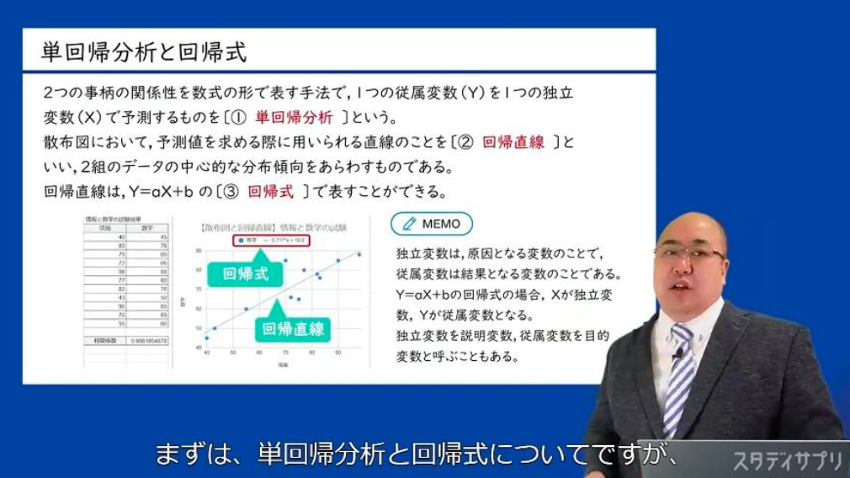

白石さん:「AI字幕」機能は講義動画に字幕表示を行うことができるというもので、現時点ではブラウザ版でのみ利用可能です。対象講座は『スタディサプリ高校講座』のうち「数学Ⅰ/A」と「情報」の基礎レベルの講座の全講義動画384本となっています。我々のもとには以前から、先生方や生徒のみなさんから「動画に字幕をつけてほしい」という要望が寄せられていました。なかでも「障がいを持つ生徒のために字幕機能が欲しい」という要望が、字幕機能の検討を開始するきっかけでした。しかし、スタディサプリで提供している動画は数万本にのぼります。そのすべての動画で人が文字起こしを行うとなると、多大なコストがかかります。また、従来式の文字起こしAIは精度が低く、教材として提供するには不十分な品質であったことも、字幕機能を導入できなかった理由のひとつです。今回、生成AIを活用することで、この課題を解決できる見込みが立ったことから、「AI字幕」機能の提供開始に至りました。

イザンバルさん:スタディサプリにエンジニアとして私は加わりました。私自身、アクセシビリティ――すなわちどんな境遇にある誰でもが利用しやすいサービスを実現したいという思いを持っています。ですからすぐに、生成AIを活用した字幕生成の可能性を検証しました。既存のツールをいくつか試したところ、想像以上に精度が高く、実用レベルに達していることがわかったのです。そこで、実際にスタディサプリの講義動画に字幕を生成し、社内で公開したところ、非常に高い評価を得ることができました。

白石さん:イザンバルさんの作成した字幕を見たとき、「これならいける」と確信しました。 長年課題だったコストの問題も、生成AIを活用することで解決できる見込みが立ちました。もちろん、実用化に向けては様々な課題、具体的には動画プレイヤーへの実装や字幕の品質チェック体制の構築などがありましたが、ひとつ一つクリアしていきました。

白石雅久(しらいし・がく)さん。小中高プロダクトマネジメント部に所属し、自身の教員経験も活かしながら、サービス企画を担当。

白石雅久(しらいし・がく)さん。小中高プロダクトマネジメント部に所属し、自身の教員経験も活かしながら、サービス企画を担当。

3. 実用化にあたって施した工夫

『スタディサプリ』の「AI字幕」機能は、単に音声から文字起こしをしているわけではありません。音声の文字起こしを行うとともに、独自教材のテキストデータも参照情報として利用しながら校正を施すことで、その精度を高めているのです。

――従来式の字幕に比べ、格段に精度が向上したと聞きました

白石さん:字幕の精度が完璧かと問われれば、そうではなく、多少の誤りはあります。ですが、精度は従来のものを大幅に上回っており、学習者にとって、ほぼ気にならない水準に達していると考えています。

イザンバルさん:字幕生成には、まずOpenAIのWhisperというツールを使用します。Whisperは非常に優秀なツールですが、専門用語や固有名詞の誤り、言い間違いや言葉の重複などが含まれる場合があります。そこで、スタディサプリの保有する教材データを用いて、AIによる校正を行います。さらに、不適切な表現が含まれていないかもAIが最終チェックすることで、人の手を介さずとも教材としての品質を担保できるようにしています。

また、これらの字幕は、構造化されたデータとして蓄積されるため、動画の内容理解を助けるだけでなく、様々な用途への展開が期待できる、とイザンバルさんはいいます。

イザンバルさん:字幕データは、単なる文字情報としてだけでなく、様々な活用法ができる可能性を秘めています。例えば、特定のキーワード検索による、参照すべき箇所の特定です。具体的には、二次方程式について学びたい場合に、講義動画のタイトルだけを対象として「二次方程式」を検索するのではなく、動画音声のテキストデータも対象として検索することで、講義動画内のまさにこの箇所を参照することで学びやすくなる、といった具合です。将来的には、字幕データを活用して、学習効果を高めるための様々な機能を提供していきたいと考えています。

イザンバル・ヴァンサンさん。教育支援小中高プロダクト開発部に所属し、アクセシビリティをテーマにスタディサプリの開発に携わる。

イザンバル・ヴァンサンさん。教育支援小中高プロダクト開発部に所属し、アクセシビリティをテーマにスタディサプリの開発に携わる。

4. 開発における苦労と工夫

「AI字幕」機能の開発は、決して平坦な道のりではありませんでした。

――機能開発や実装を行う中で、苦労したポイントや工夫したポイントを教えてください。

白石さん:字幕の色やサイズ、表示位置など、字幕に関する様々な設定項目に配慮する必要がありました。さらに、動画プレイヤーは、iOS用、Android用、ブラウザ用と複数あり、それぞれの環境に合わせて字幕を表示させる必要があったので検討範囲も広かったです。これらの課題を一つひとつクリアしていくのは、非常に大変な作業でした。

特に苦労したのは、字幕の品質とアクセシビリティの両立であったと、白石さんはいいます。

白石さん:教材を提供する身として、字幕の品質には細心の注意を払う必要がありましたが、しかし生成AIを活用する以上、一定のミスが発生することは避けられません。社内でも様々な意見がありました。「教材として提供する以上、誤った情報は許されない」という意見がある一方で、「多少の誤りは許容し、機能を届けるべき」という意見もありました。そこで、字幕の利用を先生方の許可制とすることで、品質に不安を感じる先生は利用を控えることができる仕組みを導入することにしました。

イザンバルさん:アクセシビリティに関しても、様々な意見がありました。例えば、字幕の色やサイズ、表示位置など、細かい設定項目を設けるべきだという意見がある一方で、シンプルな機能に絞るべきだという意見もありました。最終的には、リリース初期の段階においては、シンプルな機能に絞って提供することになりました。

5. 機能提供に込められた想い

「AI字幕」機能は、聴覚障がいを持つ児童生徒はもちろんのこと、将来的には外国につながる子どもへの支援も視野に入れた取り組みであり、さらにいえば障がいの有無や境遇によって学ぶ機会に差異が生まれない世界を目指した取り組みでもあります。

スタディサプリは、「経済的、地理的な理由から発生する教育環境格差を解消し、すべての人たちに学ぶ機会と楽しさを提供したい」という思いを原点にサービスの提供を開始。学校向け『スタディサプリ』は、全国の高校約5,000校のうち2,322校で導入されています(2024年3月時点)。

今回の機能提供は、アクセシビリティ向上への取り組みの一環であり、多様な生徒の学習を支援したいという想いが込められているのだと、白石さんとイザンバルさんは語ります。

――今回のAI字幕機能は、どのような生徒に、どのように活用してほしいとお考えですか?

白石さん:障がいを持つ生徒さんには、ぜひこの機会にスタディサプリを活用していただきたいと考えています。 とはいえ、本機能は、障がいのある生徒だけでなく、すべての子どもたちの学習を支援するために開発されました。

イザンバルさん:アクセシビリティは、特定の人々のみを対象とした概念ではなく、障がいの有無に関わらず、誰もが利用しやすい環境を実現するためのものです。 スタディサプリのアクセシビリティを向上させることで、より多くの子どもたちが学ぶ機会を得られるようにしたいと考えています。

白石さん:また、今回のAI字幕機能は、聴覚障がいの有無にかかわらず利用ニーズがあります。 音声を出せない通学時間やイヤホンを忘れてしまった授業時、周囲が騒がしく音声が聞き取りにくい、あるいは動画内の発言が聞き取りにくい場合などにも有効です。

イザンバルさん:外国につながる子どもでまだ日本語理解が学習水準に達していない子どもたちの支援については、今回リリースされたAI字幕機能で直接的に実現できるわけではないものの、技術的にはすでに実現可能性が高い取り組み、具体的にはAI翻訳や、やさしい日本語への変換といった取り組みを用いることで、今後チャレンジしていきたいと考えています。

白石さん:今回のAI字幕機能は、アクセシビリティ向上のための第一歩です。 今後も、AI翻訳や多言語対応、ルビ振り機能など、様々な機能拡充を検討しています。 これらの機能は、日本語を母語としない子どもたちの学習支援にも繋がると考えています。

6. 教員・生徒のみなさんへのメッセージ

今回のインタビューを通じ分かったのは、この「AI字幕」機能は、単に講義動画に字幕を表示するというものではなく、教育におけるアクセシビリティ――すなわち、どんな境遇にある誰でもがふんだんに学ぶことのできる環境をつくるための重要な一歩であるということです。

――最後に、本機能を使うみなさんに向けてメッセージをお願いします。

白石さん:これまで、音声を出せない、あるいは聞き取れないといった理由でスタディサプリの利用を諦めていた方もいるかと存じますが、ぜひ本機能を活用していただきたいと考えています。今後も、対象講座の拡充やアプリ対応など、機能をアップデートしていく予定です

イザンバルさん:スタディサプリのサービスをより良くするために、ユーザーの皆様からのご意見やご要望を積極的に寄せていただきたいと考えています。今回の機能追加も、先生方や生徒のみなさんから多くの要望をいただいたことで最終的に実現に至った経緯があります。

白石さん:そうなんです。我々企画者と開発者も、そうした要望をいただくことで動きやすくなるという側面があります。ぜひ、どしどし声をお寄せいただけますと幸いです。こんなことをいってしまうと、自分の首を締めることになるかな(笑)

イザンバルさん:それはあるかもしれません(笑) でも真のアクセシビリティを実現するため、これからもチャレンジしつづけます。

――本日は貴重なお話をありがとうございました。どんな境遇にある誰でもがふんだんに学ぶことのできる環境づくり、期待しています。

取材・文/森崎晃