1990年にリクルートの特例子会社として誕生した(株)リクルートオフィスサポート(以下ROS)。「価値の源泉は人」というリクルートグループの人材マネジメントポリシーの下、自らの可能性を信じて、ビジネスのフィールドで活躍を志向する障がい者がそれを実感できる職場を提供してきました。2024年からは、就労困難者を短時間勤務で雇用する新たな取組を開始。不登校やひきこもりなどの経験をもつ障がい者の活躍領域拡大に力を注ぐ、ROSバリュープロデュース部部長の湊美和さんにお話を伺いました。本取組で採用され仕事に励む2名の社員の声もあわせてお届けします。

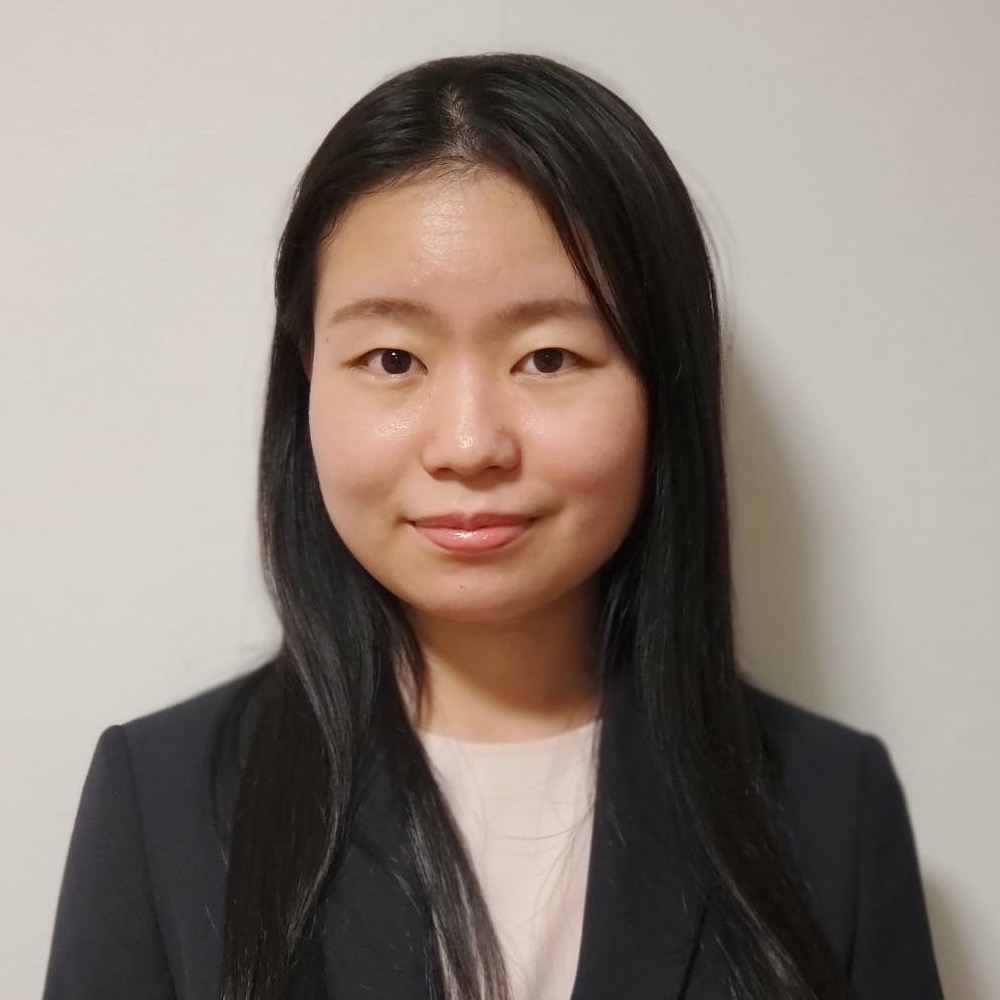

新たに就労困難者の雇用支援に取り組んでいる(株)リクルートオフィスサポート バリュープロデュース部部長の湊美和さん。

1500万人以上いると言われている「就労困難者」の支援にも光を当てたい。

---はじめに、リクルートオフィスサポート(以下ROS)の概略について教えてください。

湊さん:ROSはリクルートの特例子会社として、グループ全体の障がい者雇用をけん引する役割を担っています。2.5%(2025年4月現在)の法定雇用率を満たすためにROSが中心となって障がい者を雇用し、リクルートから受託した業務を担ってもらっています。業務内容は多岐にわたり、例えば総務・人事領域ではICT機器の管理業務、入館証の発行など。法務領域では契約書の保管業務など。経理領域ではリクルートグループ従業員の立替伝票のチェック、請求書の発行、支払の代行など。また、ウェブサイト運営サポート領域では、リクルートが運営する情報サイトの審査業務などを行い、完全在宅勤務の社員も活躍しています。

---昨年から始めた就労困難者の雇用支援とはどんな取組ですか。

湊さん:私たちがさらに活躍の機会を提供したいのは、日本にのべ1500万人いると言われる「就労困難者」です(出典:日本財団「就労困難者に関する調査研究」)。生活困窮者のなかでも、就労に何らかの課題・障害を抱えて無職、低賃金、不安定な就労環境等の状態になっている人たちです。ひきこもり、ニート、氷河期世代、LGBT、キャンサーサバイバー、難病を抱える方など、多様な事情で働くことが難しい人々がこれだけいるのです。

ROSは特例子会社のため、基本的には障害者手帳を持つ方のみが採用対象ですが、できる限り多くの就労困難者を支援したいと考えてはじめた取組です。

採用した人とは3年間の有期雇用契約を結びます。この期間は「フルタイムで働くためのトレーニング期間」として捉えており、ROSで実践的な就労経験を積んでもらいます。現在は、在宅ワークで業務を行い、3年後には自立して働けるようになってほしいと考えています。この取組での私たちの目標は「ROSに定着すること」ではなく、「社会で活躍してもらうこと」。そのため、3年以内に次のステップへ進めるよう、さまざまな経験を通じて、スキルと自信をつけてもらいたいと願っています。

---このような形での就労困難者支援を始めた背景は?

湊さん:ROSでは2016年から、地方在住の障がいのある方を対象に完全在宅という働き方の契約社員の採用を開始しました。そのときに浮き彫りになった課題があります。

障害者雇用促進法の雇用率算定においては、常時雇用労働者は1人分、短時間労働者は0.5人分として算定しますが、常時雇用労働者とされるには勤務時間が「週5日30時間」、短時間労働者でも「週20時間以上30時間未満」という条件がありました。応募者をご紹介いただいた支援機関の方々とのやりとりから、この働き方が難しい人々が相当数いることに気づいたのです。この既存の条件から外れると、企業にとって雇用ポイントに含めることができない、つまり採用対象にしないということにつながります。それが、2024年の法改正で労働時間が「週10時間以上20時間未満」でも、障害者雇用ポイントに加算できることになったのです。ROSでは2023年にさまざまな就労困難者の課題に取り組む「障がい者雇用を考えるプロジェクト」を発足して取組を検討していましたが、この法改正を追い風に、「週10時間以上20時間未満×在宅」という働き方を用意し就労困難者に機会を提供しようと考えました。

一方で、就労困難者に対する福祉的な支援のなかにも、都道府県等に認定された事業所が提供する就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)があります。

我々は、この短時間勤務を福祉における「就労訓練事業(支援付雇用)」と一般就労の”間の就労”として位置づけることとしました。

ROSのホームページでは、トップ画面に「価値の源泉は人」というポリシーを前面に掲げ、障がいの有無にかかわらず一人ひとりの可能性が新しい価値を生むことを伝えている。

リアルなコミュニケーションができない在宅ワークだからこそ、研修、実務ともきめ細やかにサポート

----対象となる方々の採用はどのように進めているのですか?

湊さん:まだ始まったばかりの取組のため、広く公募しての採用にはなっておりません。具体的には、従来つながりのある生活困窮者支援団体や若者サポートステーションと連携し、働く意欲がある方に直接アプローチしています。また、リクルートのサステナビリティ推進室が実施している「ワークフィットプログラム(リクルートが提供する就労支援プログラム)」を活用している施設に協力を依頼し、興味をもってくださる方を紹介してもらっています。

----採用後の教育体制について教えてください。

湊さん:入社後1カ月間は研修期間を設けています。最初の2週間はリクルートやROSの基本知識、在宅ワークの基礎を学びます。後半の2週間では、実務に近い作業を練習し、段階的に業務に慣れていきます。

完全在宅ワークは、決して簡単な働き方ではありません。出社やリアルなコミュニケーションをしないということは、自己管理能力や、テキストベースだけで物事を理解する能力、オンラインでの円滑なコミュニケーションスキルも求められます。さらに、リクルートの業務を受託するということは、仕事のクオリティも求められます。そのため、研修段階で仕事の進め方を細かく指導し、必要なスキルを理解し、身につけてもらうことを大切にしています。

また、実業務を開始してからも、業務開始前と終了時にミーティングを行い、担当の上司やメンターに相談できる体制を整えています。

昨年採用した2名は入社後安定して勤務し、業務習得も速くすでに戦力として活躍頂いています。

高い能力がありながら自己有用感を持てない人たちに、自信を取り戻してもらいたい。

----就労困難者の方々が抱える課題で特徴的なことはありますか?

湊さん:一番の課題は「自信の喪失」だと思います。本来は高い能力を持っているにも関わらず、とあるきっかけで対人関係や自分自身に自信をもてなくなり、「自分は働けない」と思い込んでしまうケースが多い。

「自己有用感」を失っているのです。

私たちは仕事を通じて、小さな成功体験を積み重ねることで、自信を取り戻してもらうことを目指しています。

社会全体が「就労困難者・生活困窮者の存在」と「彼らが持つ可能性」に気づいてほしい。

---- この取り組みを今後どのように広げていきたいですか?

湊さん:実は、「障がい者雇用を考えるプロジェクト」で当初目標としていたのは、障害者手帳の有無に関わらず、就労に障壁を抱える人すべてに機会提供ができないかということでした。というのは、生活困窮者支援団体へのヒアリングで、さまざまな理由で障害者手帳をもてなかったり、もたなかったりする人が多数いることを知っていたからです。しかし、特例子会社であるROSにできるのは障害者手帳保持者の採用に限られます。新たな雇用を考えるには現状ではまだ多くの制限が存在します。

この活動を特例子会社だけで完結するのではなく、親会社であるリクルートやほか大手企業に率先して取り組んでいってもらいたいです。とくにリクルートは影響力が大きいので、他の企業も「戦力としての就労困難者採用」を意識するようになるのではと考えています。

----そのためには何が必要と考えていますか?

湊さん:企業だけでなく、社会全体が「就労困難者・生活困窮者の存在」と「彼らが持つ可能性」に気づくことが大切です。まだまだ多くの人が、その実態を知らないのが現実です。

例えば、「生活困窮者」というと、多くの人が「経済的な困窮者」をイメージすると思いますが実はそれだけではありません。生活困窮者自立支援法では、日常生活、社会生活、経済的、いずれかに困っている方が支援の対象になります。ひきこもりの人は「地域社会との関係性に困窮している人」です。

私たちの活動が広まり、「働きたい」と思う人が「働くことのできる」環境を整えていくことが、最終的な目標です。そのために、就労困難者・生活困窮者の問題に関心を寄せて、社会の多くの人々が「知ること」が大切だと考えています。

「さまざまな枠を超えて実現したいことがたくさんある」とエネルギッシュに語る湊さん。

「さまざまな枠を超えて実現したいことがたくさんある」とエネルギッシュに語る湊さん。

スタッフインタビュー①

【◆Aさん:23歳・2024年7月入社】

国立大学在学中に精神疾患を煩い通学が困難なひきこもり状態になり中退。その後、通信制の大学でイラストを学ぶ。就労はROSが初めて。

自分に合った働き方で考え方が変わり、人生も変わってきた。

---- ROSに入社したきっかけは?

Aさん:地域の若者サポートステーションで就労支援を受けていて、担当の方からROSを紹介されました。障がいへの理解があり、在宅で働ける点に魅力を感じたのが決め手でした。

---- 現在のお仕事の内容と1日の流れを教えてください。

Aさん:今は、リクルートのクライアントの掲載前確認書類に不備がないかを確認する業務を担当しています。

1日の仕事の流れとしては、10時にオンライン出勤し、朝会で業務の流れを確認した後、業務に取り組みます。15時半から夕会があり、その日の業務の振り返りをします。15時50分には退勤になります。

---- 朝会ではどういうことをするのですか?

Aさん:前半ではその日の業務の流れの説明を受け、後半はメンターの方と体調の確認をします。前半は同じ業務を担当するチームのメンバーが参加するのですが、あたたかい雰囲気でいろんな人の表情とかお話が聞けたりするので楽しいです。

---- 在宅ワークで仕事中にわからないことがあったときはどうしていますか?

Aさん:メンターの方にもチャットや通話で質問したり業務チームのチャットに質問したりしています。

---- ROSで働く前と比べてご自身が変わったと感じることは?

Aさん:まず、生活リズムが整いました。それまでは夜更かしして朝遅く起きることが多かったのですが、規則正しくなりました。また、毎日誰かと話す機会が増えたことで人と話すことに前向きになり、自信がついたと感じています。

以前は外に出ることがほとんどなかったのですが、仕事を始めてから、「好きなアーティストのライブのためなら外に出られるかも?」という、なかば特訓みたいな気持ちも湧き上がってきて。この半年で数回行っています。

---- ライブのように人が大勢集まる場所まで足を運べるようになったと?

Aさん:最初は不安もありましたし、実際に人混みに出てみて、待ち時間や行き帰りの電車の混み具合などでちょっと疲れることはありました。でもいざライブが始まってみると楽しさが勝ちました。もっといろんな場所に行ってみたいと思うようにもなりました。

---- そこまで変われた理由いついてご自身ではどうお考えですか?

Aさん:ROSでの仕事を通じて、「自分でも普通の社会人として生活できるんだ」という自信がついたのかなと思います。振り返ると、やっぱり以前はできなかった。それは、精神的にも、体力的にも。ROSで少しずついろんな経験を積ませてもらって、自分や働くことに対する考え方が変わったからできるようになってきたと思います。

---- これからの目標はどんなことですか?

Aさん:今は短時間勤務ですが、もっと働く時間を増やして徐々に自立を目指したいです。いつかは学校で学んだイラストの仕事にも関われたらいいなとも思っています。

---- 同じ悩みをもつ人へのメッセージをお願いします。

Aさん:できることから少しずつ始めることが大切だと思います。焦らず自分に合ったペースで進んでいってほしいです。ROSでは、苦手を克服するというより、自分の得意なことを活かして働けるように配慮してくれているので、私も少しずつ成長できているのだと思います。

スタッフインタビュー②

【◆Bさん:24歳・2024年12月入社】

国立大学の卒業間近に学業で自信を失い、精神疾患を煩い就労困難に。周囲の人々の支えと支援団体のつながりでROSを紹介され入社。

一歩踏み出せば、前に進める。

---- 現在はどんなお仕事を担当されていますか?

Bさん:掲載前確認書類のチェック業務を行っています。月初には収支管理のチェック業務が入ることもあります。

---- ROSに入社したきっかけは?

Bさん:就労支援団体の方から紹介を受けたのがきっかけです。特に強い意志があったわけではないですが、完全在宅で働ける点が自分に合っていると思いました。また、リクルートという企業の信頼性にも安心感がありました。

---- 入社前はどのような状況だったのでしょうか?

Bさん:大学では工学部で材料の研究をしていました。でも、研究室での経験を通して、自分には技術職が向いていないかもしれないと感じました。卒業後はどうしようか悩み始め病気を患ってから、しばらくは動けなくなってしまいました。大学の先生やカウンセラー、お医者さんのおかげで、どうにか卒業はできましたが、就職までには至らず家にいたという感じです。

---- そんな状況の中、なぜROSで働いてみようと思えたのですか?

Bさん:外に出られないながらも、やっぱり自分自身でも何とかしなければという手詰まり感や焦りのような気持ちをもっていました。ただ、どうしていいかわからなかったときに、就労支援団体の方との出会いでROSをご紹介いただきました。

---- 実際に働いてみて、どんな変化がありましたか?

Bさん:まだ仕事を始めてから2カ月しか経っていませんが(取材時)、一番大きいのは、働いていないことに対する悶々とした気持ちがなくなったことです。社会とのつながりができたことで、少し前に進んでいる感覚があります。また、家族との関係も以前より良くなり、少し気が楽になりました。大学を出てから半年くらい、家族以外の人とはほとんど喋っていなかったので、チームで仕事を進めることで、コミュニケーションのリハビリになっていると思います。

---- 社会人になったと一番実感できたのはどんなときですか?

Bさん:やっぱりお給料が入ったときですね。初任給はちょうど壊れてしまったスマホの買い替えに使いました。今は無趣味なので、今後は趣味の開拓や、この先の自分につながるようなことに使いたいと思います。

---- 「この先の自分」についての展望はありますか?

Bさん:具体的にはまだ考えていませんが、いずれは人の役に立ててまだ他の人がやっていないような仕事がしたいと思っています。今まで家族や大学関係者、就労支援団体の方々などたくさんの人のお世話になったので世の中に恩返しがしたい気持ちがありますし、人から感謝されるような人間になりたい。まだまだ模索中ですが、ROSでの経験を通して、自分に合った働き方を見つけていければと思っています。

---- 同じ悩みをもつ人へのメッセージをお願いします。

Bさん:正直、偉そうなことは言えませんが、一歩踏み出してみたら何かしらの変化はあると思います。私自身、前に進んでいる感覚が生まれたことが良かったです。ずっと暗中模索な感覚のなかにいたのでちょっとはマシになったと思えています。少なくとも何もしていなかった時よりは前向きになれました。

前に進むことを自信につなげるには、継続が大事だと思っています。あとは、実際に前に進んでいること。仕事のやり方でもなんでも昨日や先週、先月よりもほんの少しでも改善して良くしていければ、「前に進んでいる」と思い続けられるようになるのではないでしょうか。

本取材のコーディネーターであるROS広報グループの菅原 悟さん(左)と小西 千津子さんのお二人も、就労困難者採用には熱い想いを抱いている。

取材・文/長島佳子