みよし市立南中学校(愛知県)では、ICTを活用することにより、教員それぞれの目指す授業を実現させる動きが広がっています。今年度は一部で、反転学習を取り入れた授業も始まりました。どのような生徒の育成を目指し、どんな実践を行っているのか、先生方へのインタビューと反転授業の様子をレポートします。

授業、生徒指導、道徳をバランス良く充実

愛知県中部に位置し、今年度で創立40周年を迎えたみよし市立南中学校。校長の日置睦親先生は、同校の生徒について「人懐っこく素直で大きく伸びる可能性のある子どもたち」と語る。教育目標には「人間性豊かで実践力があり、広い視野から考え、心身ともに たくましい生徒の育成」を掲げており、校長室には、その生徒像を象徴する「協」という文字を掲示している。

「『協』という漢字は、『プラス(+)』と3つの『力』を組み合わせた形に見えることから、前校長より受け継ぐ本校の教育のキーワードとして掲げています。学校・家庭・地域の三者によって、『力』をつけ、力を発揮し、力を合わせる」生徒を育成していきたいという思いが込められています。『力』とは学力だけではなく、人を思いやる力、想像する力なども含むもの。そんな全人教育を目指し、保護者や地域と連携して取り組んでいるところです」(日置校長)

同校は現在、現職教育研修として教科経営力(授業)・学級経営力(生徒指導)・道徳の3つをテーマとして、それぞれ定期的に研究授業や協議会を実施している。研修を推進する研究主任の金原洋輔先生はこう話す。

「3つのテーマは相互につながっているものです。道徳の時間に人の気持ちを想像できる力や思いやりを育むことは、心理的安全性のある学級経営につながり、そんな学級では授業の話し合いが活発になります。その3つをバランスよく充実させていくことで、生徒の力を最大限に伸ばしていきたいと考えています」(金原先生)

「難民を受け入れるべきか?」…思考ツールを活用して議論

研究テーマの一つである授業については、どのような改善が進んでいるのだろうか。今年度より反転学習を取り入れている、金原先生の3年生社会科の授業を見学した。

この日の授業の目標は「新しい戦争と難民について考えよう」だ。生徒はあらかじめ自宅でスタディサプリを使って予習をしてきている。授業冒頭の2分間で各自が教科書やスタディサプリを開いて振り返ったあと、その中から特に大事だと思ったことについて手を挙げて発表。その内容を金原先生が板書し、重要事項を整理した。

予習してきた内容を各自で振り返る(左)/それぞれが学び取ったことを手を挙げて発表(右)

予習してきた内容を各自で振り返る(左)/それぞれが学び取ったことを手を挙げて発表(右)

本日のキーワードの一つは「難民問題」だ。金原先生は生徒の意見を拾いながら、報道記事を投影して日本の難民受け入れ率が他の先進国と比べて非常に少ない事実を確認したり、難民受け入れによって考えられるメリット・デメリットを紹介した。

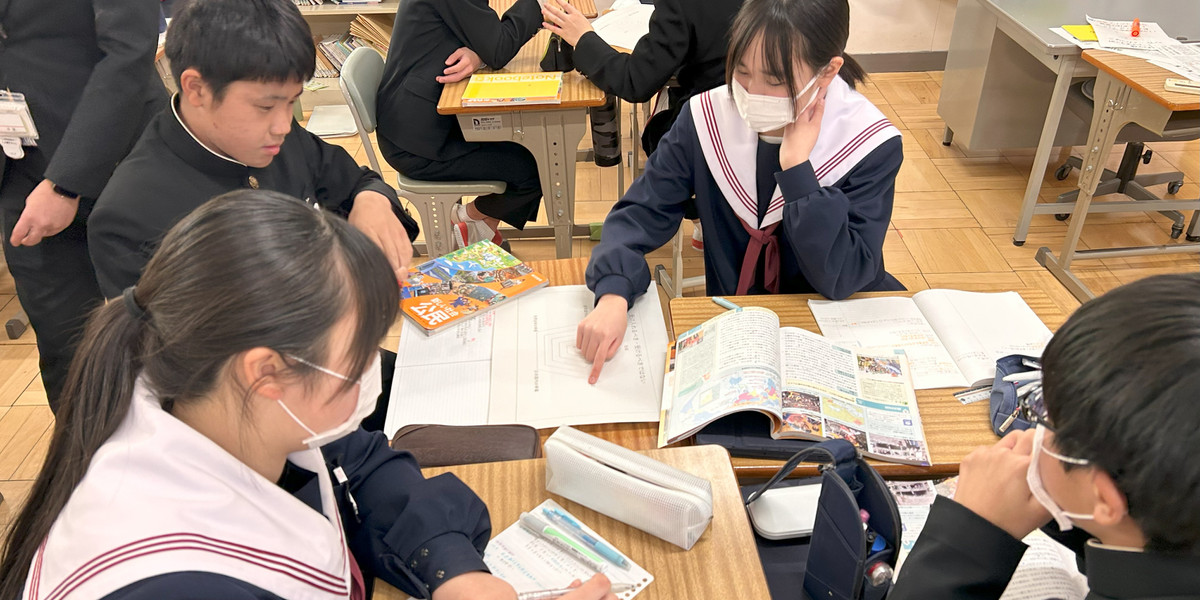

「さあ、考えてみよう。日本は難民を受け入れるべきか、受け入れるべきではないか」。そう金原先生が問いを投げ、4人班での話し合いへ。各班には「効率」「公正」「日本国内の幸福」「世界全体の幸福」「日本国内の対立」を軸にしたレーダーチャートのワークシートが配付され、5つの視点から難民受け入れの是非について議論していく。

最初、ある班では「受け入れるべき」という方向に傾いていたが、「日本人が納めた税金が使われるんだよね」という発言をきっかけに、「税金は困っている人のために使うものでは?」「でも、難民は日本人ではないのに税金を使っていいの?」と議論が広がった。

また、別の班では「難民も働いて税金を納めれば問題ないのでは」という意見から、「難民は日本で働くことは可能なのか?」という疑問が上がった。そこでタブレットを開き、「難民ビザというのがある」「それでは就労は認められないらしい」「一部のケースは働けるみたい」…と次々出る疑問をインターネットで調べながら議論を展開していった。

各班の意見は学習支援ソフトを使ってクラス全体で共有。それぞれどのような考えで結論に至ったかを発表し合った。

最後に全員で、世界の子どもたちが栄養不良に陥っている状況を伝える短い動画を視聴。子どもたちが苦しんでいる姿に、生徒は心が揺さぶられている様子だ。金原先生は「この子たちを助けなくていいのだろうか?」と問いかけ、この日の授業を終えた。次回は国際貢献をテーマに学習していくという。

ICT活用により、それぞれの教員が目指す授業改善が加速

授業後に話を伺うと、金原先生はかつて自らの授業に課題感をもっていたことを振り返って語った。

「授業で教員がしゃべり続けていると、生徒が何を学んでいるかを十分に見取ることができなくなってしまいます。また、個別的知識の獲得にとどまらず、複数の知識をつなげて説明可能な概念的知識を獲得させるためには、生徒同士の話し合い、学び合いがカギとなります。ですから、もっと教員の説明を減らして生徒に時間を預けたいと思っていました。しかし、基礎基本となる個別的知識を疎かにせず授業を効率化することには限界があり、生徒が話し合う授業は年数回しか実施できていませんでした」(金原先生)

そんな悩みを抱えているときに他校の教員からヒントをもらい、スタディサプリを活用して反転学習を行うことを思いついたという。

「多様な生徒がある程度理解しやすい予習教材がないと、反転学習は難しいと思います。その点、スタディサプリは講義動画があるので、教科書を読んで理解することが難しい生徒にもわかりやすいと考えました。実際、個別的知識獲得の部分は大幅に効率化でき、毎回の授業に対話の活動を入れることが可能になりました」(金原先生)

同校では現在、反転学習の取組はまだ少ないものの、学校全体でICTを活用した授業改善が進んでいる。従来より教員それぞれで、アナログな方法で思考ツールを取り入れたり、保健体育では教員自身のビデオカメラで競技の様子を撮影して振り返りに使用したりと工夫していた。それがGIGAスクール構想の実現によって、さまざまなICT学習支援ツールで効率的に行えるようになった。「各先生がやりたかった授業がシンプルにやりやすくなったのではないか」と日置校長は話す。

1人1台体制となった当初は、生徒のタブレット使用をめぐるトラブルが多発したこともある。そこで生徒実行委員がタブレット活用ルールを決め、それを全校生徒に定着させる活動も行ったところトラブルが激減し、授業で活用しやすくなったという。また、生徒のICTツールの習熟は早い。使い慣れない教員に対し、生徒側が「こうするといいよ」と教えるなどし、授業でのICT活用の幅が広がってきたという。

「ICTはあくまでツールとして、生徒の『知りたい』という好奇心や『学びたい』という意欲を育む授業に活かすことが重要」と日置校長。金原先生は研究主任として、「ICTによる効率化により、我々教員は教材研究と生徒を見取ることに一層力を入れてていきたい」と意気込む。

現在、本日のような授業で対話を重ねてきた生徒たちに対し、成長の手応えが授業外でも感じられるという。今年度迎えた創立40周年の記念動画の制作をもちかけた際、生徒は「やってみたい」と主体的に臨み、意見を出し合って必要な段取りにも自ら気づいて行動し、1本の動画を作り切った。「日常的に建設的な意見を出し合うことを積み重ねてきた影響もあるのではないか」と金原先生。各教員がそれぞれのやり方で授業改善していくなかで、今後、生徒のさらなる成長が期待できそうだ。

名古屋市や豊田市にアクセスの良いベッドタウンとして発展している、みよし市の南部に位置する。2024年度に創立40周年を迎えた。校訓は「深い考え」「豊かな心」「たくましい体」。

発行:2025年3月 ※先生・生徒の所属・学年などは取材時のもの

取材・文/藤崎雅子