「自律・寛容・挑戦」を学校教育目標とする南相馬市立原町第三中学校(福島県)。掲げた目標をそのまま言葉として発信するだけでなく、教育や学校運営においてそれをどのように体現するか細部まで具体的な取り組みとして落とし込み、一つひとつ実践することで、着実に成果を上げています。意欲と主体性を引き出すことを目的にアウトプットを重視した授業スタイルも、同校の理念を反映した特徴の一つです。目標の実現に徹底してこだわった取り組みを紹介するとともに、指揮をとる校長先生と現場の先生の声をお届けします。

状況を正確に分析し、根拠をもって学校教育目標を実現する

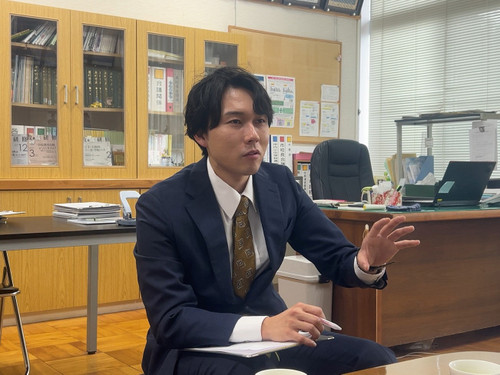

和田節子先生が校長として赴任したのは、令和5年度から。当時の生徒たちは、多くが落ち着いて穏やかな気質を持っていたが、自分から一歩を踏み出そうとする積極性にやや欠ける印象があったという。「実際にアンケート調査をとってみても、生徒自身が自覚している課題のトップが『学習意欲』であり、まずはそこを何とかしたいと思いました」と和田校長は振り返る。和田校長が赴任して最初に行った仕事は、27年間変わっていなかった学校教育目標の刷新だった。新しい時代のニーズを見つめつつ、当時の課題を踏まえて掲げられたのが、学校教育目標「自律・寛容・挑戦」だ。

現代の教育で特に求められている主体性を発揮するには、自らを律する力が欠かせない。自分で考えて判断し、その結果に責任を持つ。そうした態度を備えた生徒を育む教育を志向し「自律」が第一に掲げられた。二つ目の「寛容」は、もともと同校の生徒に備わっていた穏やかな気質をさらに伸ばそうというもの。他者の間違いや失敗を責め立てるのではなく、大らかな気持ちで許し、互いを尊重し合う風土があってこそ、個性や能力を存分に伸ばせるという考えが反映された。同校にとって最もハードルが高いと考えられていたのが「挑戦」。ときにはリスクをとって、トライ&エラーを繰り返しながら前進していく。そうしたたくましさを備えたファーストペンギンを地域で育てるという決意のもとで掲げられた。学校教育改革に込めた思いを和田校長はこのように語る。

「目標を実現していくためには、生徒の実態をデータとして可視化し検証することがとても大切です。例えば、『知識・技能』や『思考・判断』といった能力を教科の中で生徒が発揮できているか全員をA〜Cで評価した場合、ほとんどの教科で実力テストの結果と相関関係が見られたのに対し、1教科だけ実力テストの成績が評価に見合っていなかったとしたら、その教科だけ評価が甘かった可能性が浮かび上がります。主観ではなく根拠を見出して客観的に検討する。そうすることで状況の分析や課題の洗い出しを正確にでき、PDCAを回していくために欠かせない振り返りを着実に行うことができます。

学校教育目標を浸透させていくには、全体の振り返りだけでなく、教員一人ひとりの振り返りも大切です。本校では、学校経営ビジョンの実現に向けた取り組みをまとめたチェックシートを毎月先生方に配付し提出してもらっています。シートには8つのカテゴリーに分類された43項目が記載されており、4段階で自己評価できるようになっています。一人ひとりが定期的に振り返りを行うことで、学校教育目標が実体として浸透していくように図っています。先生方の日々の様子を見ていると、取り組むべきことを各々でしっかりと意識しているのがわかり、本当に熱心にやってくれていると感じます。

公立中学校は、一括りで捉えられがちですが、その地域によって生徒を取り巻く環境や保護者からのニーズは異なり、学校にはそれぞれの課題が存在します。当然学校が掲げるビジョンもそれらを踏まえたものでなければなりません。そこで、さまざまな取り組みをまとめてビジョン実現を推進していくのが校長の仕事であると考えています。私の校長としての任期は令和6年度をもって終わりになりますが、これまでの2年間の挑戦が今後どのように発展していくのか、楽しみに見守りたいと思っています」(和田校長)

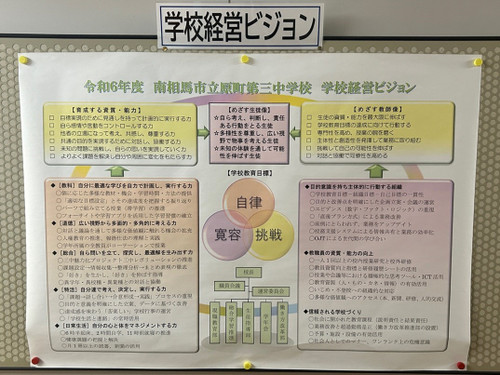

原町第三中学校では、学校教育目標「自律・寛容・挑戦」の実現に向けた学校経営ビジョンが明確にデザインされている

原町第三中学校では、学校教育目標「自律・寛容・挑戦」の実現に向けた学校経営ビジョンが明確にデザインされている

生徒の主体性を育むアウトプット中心の授業を展開

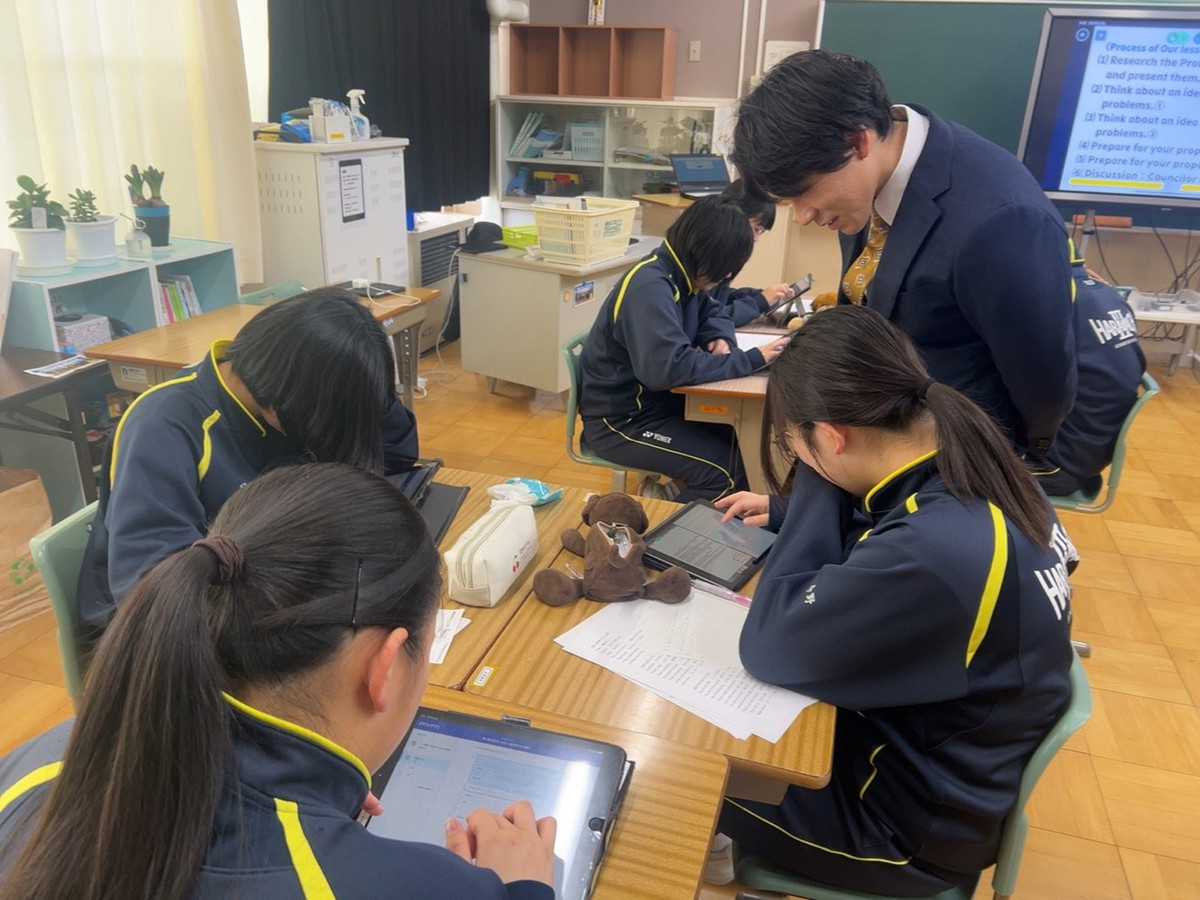

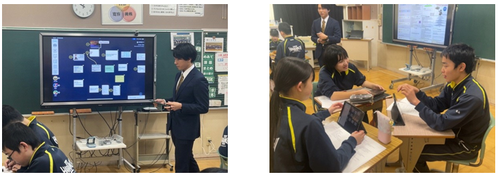

原町第三中学校では、すべての教科において生徒が自ら学ぼうとする主体性を重視し、自分で考えて取り組むワークや考えを発信するアウトプットの機会を充実させた授業スタイルを採用している。取材当日は、菅野蓮先生による、南相馬市の課題を探究する英語の授業が行われた。

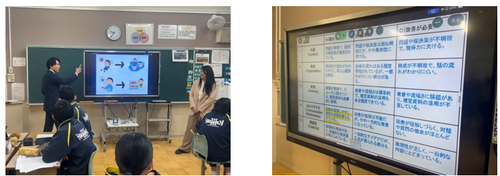

ウォームアップとして各自がスタディサプリの課題に10分間取り組んだ後、菅野先生とALTのキャメル・キャピラル先生が対話形式で行うプレゼンテーションのデモンストレーションが披露された。次に行われた3、4人のグループに分かれてのディスカッションと発表がこの日のメインの学習だった。授業は先生の問いかけから生徒同士の意見交換に至るまでオールイングリッシュで展開され、生徒は英語の発音に照れることなく、当たり前のように英語でコミュニケーションをとっていた。50分間の授業の中で生徒が集中力を切らす様子は見られず、全員が前のめりになって参加する姿が印象的だった。菅野先生やキャメル先生の声掛けも、過度に干渉することなく、生徒自身の考えを引き出そうと努めているように見えた。「生徒の主体性を引き出すには、教師主導で『教える』のではなく、じっと見守って本当に必要なときにサポートするくらいの姿勢が必要です」と菅野先生は語る。

(左)授業序盤のデモンストレーションでは、菅野先生とキャメル先生の息の合った掛け合いで、悪い例として伝わりにくいプレゼンテーションの仕方が紹介された

(左)授業序盤のデモンストレーションでは、菅野先生とキャメル先生の息の合った掛け合いで、悪い例として伝わりにくいプレゼンテーションの仕方が紹介された

(右)質の高いプレゼンテーションの基準が明示され、生徒たちは各項目のレベルアップを目指して発表をブラッシュアップしていく

(左)授業で必要な資料はアプリによって生徒のタブレットに共有され、全員が授業の全体像を視覚的に捉えながら学ぶことができる

(左)授業で必要な資料はアプリによって生徒のタブレットに共有され、全員が授業の全体像を視覚的に捉えながら学ぶことができる

(右)3、4人ずつのグループに分かれて行うディスカッションの時間では、生徒同士の英語での活発な意見交換が繰り広げられた

授業の最後は、毎回行っているという振り返りの時間だった。「何を学び、何をできるようになったか」を生徒が各自でまとめタブレットで送信してその日の授業は終了した。授業での成長をその都度認識することで学習意欲につなげられるのだという。学校教育目標の実現に向けた授業の在り方を先頭に立って模索してきた菅野先生に、授業や教育への思いをうかがった。

「生徒の主体性を引き出すアウトプット重視の授業をやりたいという思いは、以前から持っていました。コロナ禍で生徒と対面で話すことすらできない時期を経て、その後ICTを授業で積極的に活用しようとする流れが生まれ、徐々に理想がかたちになってきた手応えを感じています。現在のスタイルの一番のポイントは、授業時間の多くをディスカッションや発表などのアウトプットに割いていることです。語彙や文法などの知識の習得をすべて授業時間内で完結しようとすると、得られる成果がそこだけになってしまいます。アウトプット中心の授業を実現するには、授業外の時間でインプットをいかに補完するかがカギになります。今年度から活用しているスタディサプリは、インプットの部分を担うツールとして、とても有効だと感じています。必要な知識を習得できるようにまとめられた動画や練習問題が充実しており、授業までに観てほしい動画や取り組んでほしい問題を提示すれば、生徒が個々で活用してくれるのでとても助かっています。また授業の最初や最後に生徒が自分で取り組む時間を設けるといった活用もできています。インプットに割く時間をより軽減できたことで、アウトプット主体の深い学びをより充実化できた実感があります。

教師が終始リードして知識を教える予定調和のような授業をしていては、生徒の自ら考える姿勢や主体性が失われてしまいます。何か壁にぶつかったときに、それを乗り越えようと試行錯誤する。そうした経験を経てこそ、自ら考えて前に進める人になることができます。そうした生徒を育てるため、私は知識を伝えるのではなく、自ら学ぼうとする生徒をサポートする立場に徹することを心がけています。

アウトプット中心の授業はある程度かたちになってきたので、今後は『個別最適化された学習』『協働学習』『探究的な学び』の3つを相乗的に充実化させることにも、チャレンジしていきたいと考えています」(菅野先生)

学校教育目標の真摯な追求が未来を開く

学校教育目標「自律・寛容・挑戦」の実現を本気で目指す取り組みの成果は、令和6年度の調査で、多くの生徒が「チャレンジによって成長できた」と自己評価するなど、着実に表れている。原町第三中学校では、3つの「めざす生徒像」が掲げられており、その一つが、「未知の体験を通して可能性を伸ばす生徒」だ。上述の成果は、正にこの生徒像が反映されたものの一つといえるだろう。ビジョンを設定するだけでなく、その実現に向けて具体的な施策を打ち立て徹底的に取り組む。学校教育目標を真摯に追求する原町第三中学校の挑戦に今後も注目したい。

南相馬市立原町第三中学校

1961年発足/生徒数63人(男26人、女37人)/

南相馬市街地から少し離れた農村部に位置する、普通学級3、特別支援学級1の小規模校。学校教育目標「自律・寛容・挑戦」の下、誰もが自分らしさを発揮しながら、可能性を最大限に伸ばすことのできる学校を目指している。

発行:2025年3月 ※先生・生徒の所属・学年などは取材時のもの

取材・文/林 隆行