備前市立吉永中学校(岡山県)は、長年培ってきた組織的・系統的なキャリア教育を基盤とし、これからの社会を生きるための探究力を育む授業の実践に力を入れています。どのように授業改革を推進し、実際にどんな授業が行われているのでしょうか。2学年の数学と1学年の社会の授業を見学し、授業者と管理職の先生方にインタビューしました。

「確率」の面白さをトランプのゲームで体感

最初に見学したのは、佐々木悠紀先生が担当する2学年数学の授業だ。この日は「確率」の単元の最初の授業。佐々木先生は確率がどういうものかを簡単に説明し、本日のねらいについて「『公平である』ことについて考えよう」と告げると、トランプを取り出した。「ちょっと遊びませんか?」。そうしてトランプを使ったゲームが始まった。

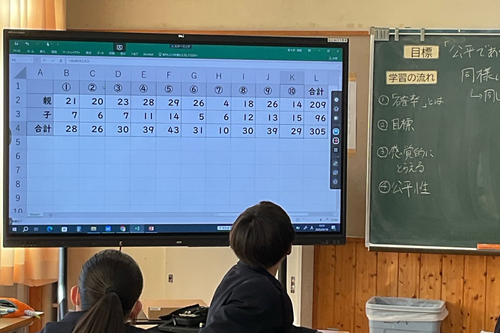

2人ずつペアになった生徒に、同じ数字で異なるマークの4枚のカードが配付される。「親」となった生徒がその4枚を裏返して並べ、「子」となった生徒が2枚を同時に選ぶ。その2枚が同じ色(黒2枚か赤2枚)なら子の勝ち、そうでなければ親の勝ちというルールだ。これを10回程度繰り返し、親・子の勝利数をカウントした。

ゲーム開始前、「勝つ確率は親・子とも2分の1」と思っていた生徒が多いのではないだろうか。しかし、ゲームが進むと予想外の展開に。生徒からは「親がめっちゃ勝つ」「子は全然勝てん」などの声が上がる。終了後、各ペアにて親と子がそれぞれ勝った回数を集計すると、約3分の2が親、約3分の1が子の勝ちとなっていた。「これは公平なゲームと言えるでしょうか? これを公平なゲームにするにはどうしたらよいでしょうか?」。そう佐々木先生が問いかけて、その日の授業は終わった。

授業後、この授業の狙いについて佐々木先生に伺った。

「確率を学習する最初の授業になるので、まずは確率の公平性を“体感”することを重視しました。確率は、くじ引きやサイコロなど生活の中で触れることの多い身近な存在です。その求め方を覚えて数値を出すだけでは面白くありません。そこで、私自身が漫画を読んでわくわくしたシーンを参考に、そこで行われていたトランプのゲームを取り入れた授業を考案しました。生徒には『なぜこうなるの?』というモヤモヤが残ったことでしょう。その気持ちを携えたまま確率の考え方や数値の求め方を学習していくことで、確率が生きたものとして身につくのではないかと考えています」

歴史を通じて多様な価値観に触れ、自ら考える力を育む

もう1件、西本英将先生が担当する1学年社会(歴史)の授業も見学した。この日の単元は「南北朝の動乱と室町幕府」。目標は、鎌倉幕府が滅んだ後、政治や社会はどのように変化したのかを学ぶことだ。多くの生徒は事前にスタディサプリの動画で予習をしてきており、授業前半、短時間で鎌倉幕府崩壊後の社会の混乱や南北の2つの朝廷が並立するに至った経緯などを確認した。

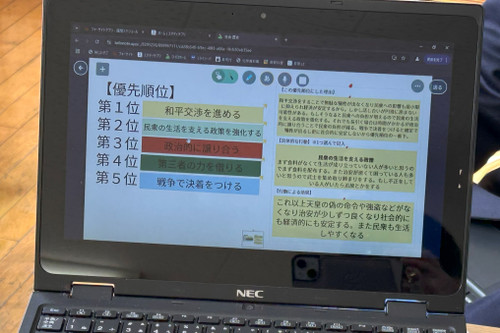

中盤からは、教科書にはないワークに取り組んだ。「南北朝60年間、このような争いがあったせいで混乱が起こりましたよね。当時、どんなことをすれば、この争いを収め、平穏な生活を取り戻すことができたのでしょうか」。西本先生が南北朝の争いを収めるための施策を5つ提示し、生徒はそれに優先順位をつけるワークに取り組んだ。

5つの施策は「戦争で決着をつける」「政治的に譲り合う」「和平交渉を進める」「第三者の力を借りる」「民衆の生活を支える政策を強化する」だ。まず生徒は個人でこれらの施策を良いと考える順に並べる。そして、その優先順位の理由、具体的な行動、行動による効果について自身の考えを文章でまとめていく。

「民衆への影響が最小限に抑えられ経済が安定する」という理由で「和平交渉を進める」を優先する生徒、「日本の発展のために早くけりをつけたほうがいい」という理由で「戦争で決着をつける」を優先する生徒…優先順位のつけ方やその理由は多様だ。コメント欄に意見をびっしり書き込む生徒も少なくない。

最後に、数人のグループで、それぞれがどのような考えで優先順位をつけたかを共有した。他者の意見を聞いて新たな視点を得て、自分の意見を修正する生徒もいる。

このように課題解決について考える活動を、西本先生は今年度ほぼ毎時間の授業に取り入れているという。

「知識だけ教えるのではなく、その歴史から何を学ぶかを軸に授業づくりをしています。毎回、自分だったらどうするかという視点で考える問いを取り入れており、そこで生徒をたくさん葛藤させることが狙いです。それにはどんな選択肢を提示すると良いか、いつも頭を悩みますが、そこが楽しいところでもあります」

こうした授業を行い始めた4月当初、自分の意見をうまく書けない生徒が多く、それぞれの意見をシェアすると「それは違う」など否定的な発言も出た。西本先生は、自由に意見を出していいこと、それを否定してはいけないことを、丁寧に説明を繰り返してきた。今では否定的な発言は聞かれなくなったという。

「学校の授業で学ぶ意味を考えると、テストの点数を取ることより、たくさんの価値観に触れながら多様な考え方ができるようにすることが大事だと思います。生徒が将来、社会に出て課題に立ち向かうとき、多面的・多角的にものごとを見て情報を取捨選択して解決できるよう、この学習が活きることを願っています」(西本先生)

探究を軸に推進する、学校ぐるみの授業改革

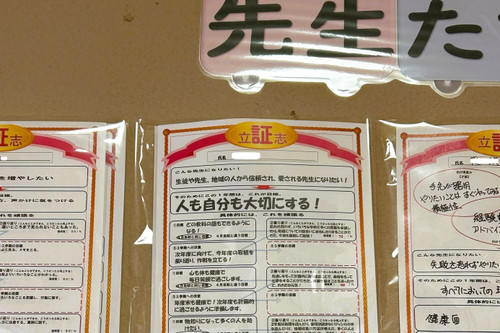

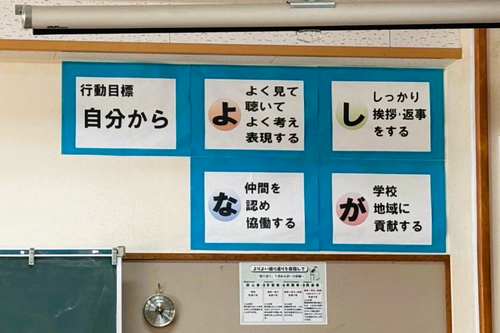

このように探究的な授業はどのような環境の中で生まれているのか、学校全体像にも目を向けたい。同校は、ミッションに「世の中に貢献できる人材の育成」「自立(独り立ち)・自律(コントロール)する力の育成」を掲げる、生徒数100人余りの比較的小規模な中学校だ。キャリア教育に定評があり、前校長(木村俊一先生)が推進した、将来なりたい自分をイメージして1年間の行動目標等を考える「立志証」の取組や、全校生徒と教員が議論してつくった生徒の行動目標「自分から『よしなが』」(よ:よく見て聴いてよく考え表現する/し:しっかり挨拶・返事をする/な:仲間を認め協働する/が:学校・地域に貢献する)は、同校の大きな特色となっている。

校長の小野田 晋先生は、こうした特色を受け継ぎ、30年先を見据えた教育を目指している。

「2050年、世の中はどうなっているだろうか。そのとき本当に必要な力は何だろうか。私はよく、そう生徒にも問いかけます。本校の生徒たちは、一小一中というまとまりのある地域で育ち、非常に優しく温和です。そんな良さを活かしながら、将来にわたって必要な力を身につけ、これからの社会を担っていってほしいと考えています」

現在、同校が特に力を入れているのは「探究」だ。今年度の学校教育目標「探究心を持ち、志の実現に向けて全力で取り組む生徒の育成」にも位置づけている、「自ら課題を見つけて最適解を求める探究力が、これからの社会をより良く生きていくには非常に重要。幅広い教科・科目の授業に探究的な学習を取り入れていきたい」と小野田校長。基礎・基本の学習をおろそかにせず探究する時間を授業内に設定するため、2024年度からスタディサプリを導入している。

「スタディサプリは講義動画を自分のペースで何度でも見られるので、教科書を読み取るのが難しい生徒や理解に時間がかかる生徒にも向いています。事前学習として活用することで、授業中に基礎・基本を押さえる時間を大幅に短縮できると考え、導入しました」(小野田校長)

備前市では十数年前から学校のICT化に取り組んでおり、同校でもGIGAスクール構想開始前から1人1台端末が実現していた。生徒はICTを活用した学習に慣れており、導入はスムーズだったという。紹介した2つの授業でも、多くの生徒はスタディサプリで予習して臨んでいた。それによって、授業の後半に探究的な活動を入れることが可能だったという。

「いきなり反転学習に切り替えようとすると、元に戻そうという揺り戻しが大きくなります。まずは1回の授業の中に5分でもいいから探究する時間をつくる。あとは先生達の思いや個性に応じて、できることから授業改革を一歩ずつ進めてほしいと考えています。先生達には、必要な調整があれば管理職として責任をもって行うので、存分に挑戦してほしいと伝えています」(小野田校長)

楽しそうに探究する生徒の姿が、思い切った授業実践を後押し

同校では現在、紹介した2つの授業以外にも、さまざまな工夫で生徒が探究する時間を生み出しているという。岡山県から授業改革推進員に委嘱され、同校を含む地域内の授業力向上を推進している指導教諭・島 鉄平先生は、こう話す。

「責任感の強い先生ほど、『教える』を手放して生徒に時間を預けるのは勇気のいることです。しかし、実際にやってみると、生徒の目の色が変わったり、楽しそうに取り組んだりする姿が見られます。その手応えの大きさから、『自分は極力しゃべらない』という覚悟をもつ先生が増えてきたのと感じています」

教員間の風通しが良く、職員室では日常的になど前向きな意見交換が行われている。島先生は授業改革推進員として得た情報や学んだことを同校教員に伝え、教員からの「こんな授業をしてみたいが良いアイデアはないか」「これに困っているがどうしたらよいか」などの相談に対応してきた。

「ICTは授業改善を進めるうえでの重要なツールです。すべてをICT化しようとするのではなく、本日の数学のように体感を重視してトランプを用いたり、国語や英語では意図的にノートに手書きする課題も大事にしたり、どの先生も『何のために』という目的に基づいて活用しています。今後も、本校の3年間で生徒をどんな姿で送り出すかを思い描きながら、授業改善が進んでいくのではないでしょうか」(島先生)

今後の授業について聞くと、佐々木先生は「数学と生活とのつながりを体験的に見いだし、論理的に思考、説明できる力を育めるよう改善していきたい」、西本先生は「歴史の場面を多様な立場から疑似体験するロールプレイングを取り入れてみたい」と意欲を示した。

現在、備前市のすべての市立小・中学校は国際的な教育プログラムであるIB(国際バカロレア)の認定を目指している。同校は、現在力を入れている探究的な学習を拡充していく先に、IB認定も見えてくるという考えだ。

「IBは主体性等を育む国際的教育カリキュラムです。文部科学省の学習指導要領も、自ら問いを立て解決策を考える探究という視点から見ると、目指す方向性は同じだと捉えています。日本の教育の良さを活かしつつ主体性の育成を強化できるよう、IBの考え方も積極的に取り入れていきたいと考えています」(小野田校長)

岡山県南東部、備前市の中でも緑豊かな地域に位置する。2024年度の学校教育目標は「探究心を持ち、志の実現に全力で取り組む生徒の育成」。独自の「立志証」を中核としたキャリア教育により、「第16回キャリア教育優良教育委員会、学校及びPTA団体等 文部科学大臣賞」受賞。

発行:2025年3月 ※先生・生徒の所属・学年などは取材時のもの

取材・文/藤崎雅子