全国の小中学校の不登校児童生徒数は2023年度には約34万6千人(文部科学省発表)となり、11年連続で増加を続けています。不登校児童生徒の実態に配慮した教育の場が必要とされるなか、2024年4月、大阪市で初の学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)として心和中学校(昼間部)が開校しました。同校はどのような教育・支援を行い、そのなかで生徒はどう成長しているでしょうか。校長、副校長、ICT担当の先生にお話を伺いました。

ありのままを受け入れる、生徒の多様な状況に配慮した学校づくり

心和中学校は、不登校を経験した中学生の通う昼間部と、義務教育終了の年齢を超過した方々が通う夜間部の2部制をしく中学校として、教育目標「学ぶことの喜びを実感し、自らの可能性を広げられるような教育の創造」を掲げて2024年4月に開校した。昼間部は学びの多様化学校として文部科学省の指定を受け、特別の教育課程を編成して教育を実施している。その基本コンセプトは「生徒のありのままを受入れ、一人ひとりの状況に合わせた個別支援を行い、自らの将来を切り拓く力を育成する」だ。開校準備から携わり、開校後は初代校長を務める盛岡栄市先生は、目指す生徒の成長の姿を教室名に込めたと語る。

「各学年の教室には、『1組』や『A組』などではなく、『楽(がく)』『道』『夢』と名づけました。1年生にはまず学校を楽しいと思ってほしいので、『楽』としています。2年生は自分の生きていく道を先生たちと一緒に探していこうという思いで『道』、3年生はその道の先にある夢を実現するために努力してほしいとの願いを込めて『夢』。そんなふうに一人ひとりの未来に向かって歩んでいく学校にしたいですね」

前期(4月から)は2・3年生、後期(10月から)は1年生を含めて転入し、現在は66人が同校に在籍している。前籍校で不登校だった理由は、人との関わりの課題や教員に対する恐怖心など多様かつ複合的だ。そんな生徒のありのままを受け止めるため、校則はほぼなし、始業は午後から、生徒一人ひとりの担当であるチューターは生徒自身が選択するなどの特徴がある。また、スクールカウンセラーが常駐し、相談室で生徒や保護者からの相談に対応するだけでなく、学校全体に目を配り、教員の迷いや悩みにも寄り添って一緒に生徒を支えているという。

旧小学校を改修した校舎の内部は、家具量販店IKEAの協賛によって作られた。例えば、習熟度別教室には大きなテーブルやクッションが設置され、図書室には周囲を気にせず過ごせるパーティションで区切ったスペースが設けられている。

「民間企業と議論しながら協働して作ったことで、教員にはないアイデアを取り入れた空間ができました。生徒はそれぞれお気に入りの場所を見つけ、校内の居場所とすることができています。企画段階では不安もありましたが、結果的に非常に良かったと実感しています」(盛岡校長)

優しい色の机と椅子が並ぶ各クラスの教室(左)と、ソファやクッションを設置した習熟度別授業用教室(右)

優しい色の机と椅子が並ぶ各クラスの教室(左)と、ソファやクッションを設置した習熟度別授業用教室(右)

リラックスルーム(左)と図書室の一角(右)では、パーティション内で周囲を気にせず過ごすことも可能

リラックスルーム(左)と図書室の一角(右)では、パーティション内で周囲を気にせず過ごすことも可能

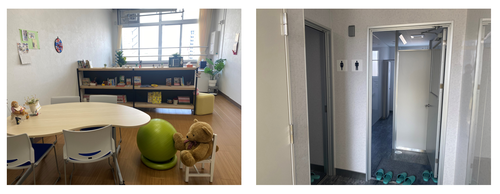

スクールカウンセラーが常駐するカウンセリングルーム(左)。トイレのマークは男女で色分けしていない(右)

スクールカウンセラーが常駐するカウンセリングルーム(左)。トイレのマークは男女で色分けしていない(右)

生徒の学びや教員の指導を支える全面的なICT化

教育課程は特別に編成し、各学年の総授業時数は標準の1015時間より少ない770時間としている。そのなかで総合的な学習の時間は標準より多く設定し、学び直しや興味関心に応じた学習、餅つきやハロウィンなど季節に合わせたお楽しみ会の開催、eスポーツやドローンを活用した探究学習など、多彩な活動を行っている。

「毎月のお楽しみ会は生徒の実行委員が中心となって開催し、幅広い生徒が司会進行や発表などの役割をもって活動しています。そのなかで生徒の自尊感情や満足感を高めるには、まず教員から楽しもうとすることが大事です。私もハロウィンにはバットマン、クリスマスにはトナカイに扮し、生徒と一緒に楽しい時間を過ごしています」(盛岡校長)

また、普通教科の授業はTT(チームティーチング)や習熟度別で行う。授業に出るか、あるいは別室で自習や休憩をするか、生徒それぞれで考えて行動している。

そんな個別の学びを行っていくうえで欠かせなかったのがICT化だ。システムエンジニアの経歴をもつ西口 和先生がICT担当となり、教室以外の場所から授業への参加を可能とする授業ライブ配信の実現も視野に入れ、開校当初より学校全体のICT化に取り組んできた。

「生徒たちの学びの保障に向けて、ICTという分野からアプローチしていくのが担当の役割と認識しています。単にシステムを作ればいいではなく、生徒たちが最もスマートに操作でき、先生たちの業務が楽になるという、本当に“使える”システムにすることを重視して取り組んできました」

まず校務系では、個人情報のない資料のデータの保存先をローカルストレージではなくクラウドに移行することを徹底し、教員が連絡事項や必要な情報にスムーズにアクセスできるようにした。学習系では、授業ライブ配信が可能な機能があり、連絡掲示板などのアプリを作ってアドインすることもできるMicrosoft Teamsを導入し、大阪市が提供している「まなびのポータル」と連携したシステムを構築。生徒はこのポータルサイトから、始業と終業に「心の天気」の記録、授業のライブ配信の視聴、学習に必要な情報収集、教職員への相談などを行えるようにした。

教員が生徒を見守る体制もICTによって整備した。各教員がPCを開いたらすぐ生徒の「心の天気」の記録や相談コメントが確認できるよう、PCにMicrosoft Teamsや連絡掲示板の自動起動を設定。生徒の登校状況や校内の居場所をリアルタイムで共有できるシステム、出欠連絡アプリなども次々と導入していった。

さらに、そうしたシステムをすべての教職員が使いこなせるよう、15~30分のミニ研修を繰り返し開催した。「使い始めればその“楽さ”を実感する」という西口先生の言葉どおり、現在、もはや導入前には戻れないほどICT利活用が定着しているという。

副校長の吉沢 雄先生はこう振り返る。

「開校当初、教職員はこれまでの経験則を捨てて目の前の生徒たちに寄り添い、奔走する日々で、打ち合わせの時間も取れないような状況でした。そのなかで、生徒や教職員の使いやすさを重視したICT環境の整備は、新しい学校を軌道に乗せる大きな力になりました」

多彩なツールを活用し、生徒の学びの選択肢を広げる

生徒の授業参加の選択肢として授業をライブ配信する計画は開校当初よりあったが、その実現には数カ月の準備期間が必要だった。その期間も生徒の学びを止めないために活用されたのが、スタディサプリだった。

「スタディサプリは動画視聴後に簡単な確認テストがあるので、授業の代替として使いやすいと思いました。また、小学校1年生から高校3年生まで5教科の細かい単元ごとに授業動画があるので、生徒一人ひとりに応じた学習が可能です。これまでの学習で抜けていた部分を補ったり、先取りして学習したり、多様なニーズに対応できると期待しました」(西口先生)

授業ライブ配信が可能となった10月以降も、総合的な学習の時間での学び直しや自宅学習などに、継続してスタディサプリが活用されている。生徒のスタディサプリでの学習ログを教員が確認できるという、デジタル教材ならではの良さも役立っているという。

「しばらく登校できず学習が途絶えていたある生徒は、短時間ですがスタディサプリの動画を見て学習していました。そんな良い兆しを逃さずキャッチし、保護者の方にも『ぜひ褒めてあげてください。応援しています』と伝えることができました」(吉沢副校長)

西口先生は今後も多様なICTツールを活用していく方針だという。

「転入する生徒たちは、これまで学校に通いたいのに通えないことで苦しんだり悲しんだり、負の感情を抱えてきています。でも、本校で通うことができるようになったら、プラスの感情が芽生え、幸せを感じることが増えるかもしれない。そんなことを思いながら、いかに楽しく通えるような学校にできるか、ICTという側面からもアプローチしていきたいと思います」(西口先生)

ほとんどの生徒が「心和中に転入して良かった」と回答

開校1年目、生徒たちの習熟度や登校頻度も異なる中、これから社会で求められる力を育成するための授業の工夫など、「まだ課題はある」と盛岡校長。しかしながら、出席状況等からは、同校が生徒にとって通いやすい学校になっていることがわかる。例えば、前期転入者の前籍校における昨年度の平均出席率(出席認定を含む)は約3割だったが、同校の月別の出席状況はオンラインによる出席認定を含めると7割前後、オンラインによる出席認定を除いても6割前後を維持している。

2学期末の生徒アンケートでは、「心和中に転入して良かった」という生徒は97.6%と極めて多い。その他、「授業がわかりやすい」も90%を超えるなど、学校に対するポジティブな回答が目立つ。

【生徒アンケート結果より】(昼間部2024年度2学期末/抜粋)

・学校に行くのは楽しいですか 65.1%

・将来の夢や目標を持っていますか 60.5%

・自分には良いところがあると思うか 46.5%

・校内に安心して過ごせる場所があるか 76.7%

・授業はわかりやすいですか 90.7%

・心和中に転入して良かったですか 97.6%

また、保護者アンケートからは、同校転入後に生徒が前向きに変化した様子が伝わってくる。

【保護者アンケートの自由記述より】(昼間部2024年度2学期末/記述の一部を抜粋)

「不登校が1年半続いていましたが、毎日学校に行けるようになって感謝しています」

「家庭での表情や会話の内容が明るく前向きになってきています」

「お友達や先生、勉強のことなど、学校についてたくさん話してくれるようになりました。転校して良かったと本人も言っています」

後期転入生向けの学校説明会では、4人の在校生が登壇した。ある3年生は、転入前は人と関わるのが怖くて自暴自棄になってしまうこともあったという。しかし、転入後、何度も嫌になりつつも通学するようになり、現在は先生やクラスメイトとの他愛もない会話や新鮮な授業を楽しんでいることを、自分の言葉で語った。最後は「私は今すごく幸せだということを一番に伝えたい」と締めくくった。

大阪市教育委員会事務局で不登校課題を担当していた経験をもつ吉沢副校長は、同校の実践の波及効果を期待しているという。

「従来の学校だけで多様な子どもたちの教育を担っていくことは限界があるのかもしれません。本校の取組が他校における多様な生徒を支援するヒントになるなどし、子どもたちが安心して学ぶ場がさらに広がっていくことを願っています」(吉沢副校長)

最後に盛岡校長は、もうすぐ巣立っていく初の卒業生に向けて思いを語った。

「生徒は不登校だった時期をマイナスに捉えがちですが、長い人生においてわずか数年の出来事なんて、マイナスでもなんでもない。それぞれのタイミングで乗り越えることができれば良いだけです。卑下することなく、自信をもって、胸を張って生きていってほしい。生徒たちがどんなこれからを歩んでいくか、非常に楽しみです」(盛岡校長)

大阪市立 心和中学校

2024年創立/昼間部生徒数66人/

「学びの多様化学校」として文部科学省の指定を受けている昼間部と、義務教育終了の年齢を超過した方々が通う夜間部を設置。昼間部は午後始業、服装や髪型の規定なし、年間授業時数の削減、習熟度別授業やTTによる授業、スクールカウンセラーの常駐など、さまざまな特徴がある。

発行:2025年3月 ※先生・生徒の所属・学年などは取材時のもの

取材・文/藤崎雅子