教育DXを推進し、「生徒が自走する学び」の実現に向けた様々な取り組みを行う玉野市立荘内中学校(岡山県)。教育の新たな潮流を体現する学校として、県内外から多くの注目を集めています。その背景にある学校の教育ビジョンと具体的な取り組み、改革を担う先生方の想いについて、管理職および先生へのインタビューと授業レポートで探っていきます。

教育DXにより「未来の学校づくり」を推進する

一人一台端末をはじめとしたICT環境の整備により、主体的・対話的な学びの実現など学習活動の充実を目的としたGIGAスクール構想。荘内中学校では、学習、学校生活のあらゆる場面で生徒が学習用端末を文房具のように自由に活用できるようにすることで、GIGAスクール構想のさらに先にある教育DXを目指している。学習用端末には、あえて活用の制限を設けない。そこには、子どもたちが自分の学習に適した方法を選択し実践できる「自走する学習者」となることを「未来の学び」の姿とする考えがある。

学習用端末は、授業の時間にとどまらず、家庭学習やクラスでの情報共有、生徒会活動、部活動など、あらゆる場面での活用が奨励されている。ICTリテラシーの育成と合わせて、生徒の主体的な活動を活性化することが目的だ。これらの背景を住田義広校長はこう語る。

玉野市立荘内中学校 住田義広校長

「学習用端末の活用にはリスクも考えられますが、中学生が悪さをするのは当たり前であり、その失敗も大切な成長のきっかけになります。教職員には『規制をかけないように』と伝えつつ、一方で『手は離すけれども、目は離してはいけない』と伝えています。生徒が学校を『小さな社会』として捉え、自ら考え行動できるようになってほしい。だからこそ、生徒がずれたことをしていても、『だめ』と直接注意するのではなく、『あなたは今それでいいのか』『どうすればいいか考えてみて』と問いかけ、生徒自らが気付いて律することができるサポートをしています。悪さをさせないのが学校の役割ではなく、どう指導して生徒の成長に繋げるかが重要です」(住田校長)

こうした考え方は、教育の本質を見極め、柔軟な教育を実現するための第1歩であり、荘内中学校の改革の根底となっている。故に、荘内中学校の教育DXは、学習や生徒の活動に関わることのみにとどまらない。教職員間の情報共有、クラウド上での提出物整理や単元テストの採点など、校務のICT化を促進し、教職員の業務改善においても実装が進められている。

「教育はこうあるべき」「こうせねばならない」というバイアスがかかりやすい教育現場だからこそ、やるべきことの本質を問い続け、そのバイアスを取り除いていくことが大切だと言う。

「私自身バイアスを取り除くよう努力しています。例えば、画像認識できる時代に宿題は本当に必要なのか、朝の会や学級通信は必要なのか、といったことを再考し、時代に即して柔軟に対応していくことが重要です」(住田校長)

このように、生徒の学び方、教職員の働き方の両方において、これまでの「当たり前」を疑い、柔軟な発想によって未来の学びを具現化するのが、荘内中学校の教育DXだ。

ICTの積極的な活用で、学校改革と業務負担軽減を両立

玉野市では、小中学校の児童・生徒にChromebookが中学卒業まで貸与される。荘内中学校ではさらにスタディサプリなどのICTソフトを採用するほか、Google Workspaceを活用している。生徒は朝登校すると、各クラス専用のHPから一日のスケジュールを把握。

健康チェックを提出した生徒から、順次モノグサ・スタディサプリなどのICTソフトを自ら選択し学習を進めていく。また、google class roomを使うことで各教員の配布資料や課題を生徒が容易に確認できる環境も整備している。これらのICTの活用により生徒は授業についていきやすく、管理職は教員の動きを把握しやすい仕組みを作ることができている。

教員間の情報共有にはGoogle Chatを活用している。教員全員が所属するチャットで各教員の教室での取り組みをリアルタイムに共有することで、簡単な情報交換をチャット上で完結させるとともに良い事例を学び合う環境が整えられている。校長先生は率先して各クラスを周り、取り組みの様子を発信することで、現場の先生方に刺激を与えている。こうした仕組みづくりにより、新たに赴任してきた先生にとっても安心材料や刺激になっているとのことだ。

また、教職員の時間外労働時間を月45時間以内とすることを徹底。住田校長は「やらなければいけない業務を減らすだけでなく、自主的にやってしまう業務に制限をかける視点も重要」と語る。

例えば、学級通信をつくることを禁止する代わりに学年通信を教員が持ち回りで担当するほか、道徳教育などをパッケージ化し、教員が授業準備にかける手間を可能な限り削減。「学校は生徒の学び舎であり、教員の自己実現の場ではない」という理念のもと、同じクオリティの授業がどの教員によっても提供できるよう工夫することで、若手の教員でも自信を持って指導に臨むことができる環境を整えている。

「委ねる」授業スタイルで自走する学習者を育む

荘内中学校が目指す、主体的に学び続ける学習者の育成に向け授業はどのように行われているのか。住田校長に伺った。

「従来の日本の学校教育における授業は、一つの黒板を使いながら教師が一斉に学習内容を教授するという『一斉指導』のかたちを取ってきました。しかし、一斉指導は理解の早い生徒が思うように先に進めなかったり、反対に理解が困難な生徒に個別支援が困難であったり、長い説明を我慢して聞くことが難しいといった課題がありました。文部科学省が示す新しい学力観とは、自ら学ぶことの大切さや、自発的な思考力を重視した学力観です。自らの良さや可能性を発揮して様々な対象に進んで関わり、自分の課題を見つけ、主体的に考えたり、判断したり、表現したりする新しい学びのかたちが求められています。人生100年時代、柔軟に変化に対応できるよう、生徒には生涯自律的主体的に学び続ける学習者であってほしいと。だからこそ、本校では『先行学習を基盤とした協働学習』にICTを有効活用しながら取り組んでいます」(住田校長)

荘内中学びスタイル(先行学習を基盤とした協働学習)では、従来の復習内容の宿題を廃止。代わりに、ICTツールを活用した先行学習による予習活動を推進している。具体的には、スタディサプリ等の先行課題による知識のインプットと自己調整を基に、授業内では学習内容の深化や主体的・対話的な学びを最大限実施できるよう進めている。その上で、自由進度学習等の取り組みも必要に応じて行いながら、対面だからこそ実現できる協働的な学びを重視している。

「先行学習は、いわゆる予習であり、生徒は0から学ぶ必要があります。以前までは、インプットツールは教科書が代表的でしたが、スタディサプリを利用することで、動画を用いて概念理解からできるようになりました。また、勉強の進め方がわからない子の第一歩としても動画があることで、『学び方』から理解できるようになったこともメリットです」(住田校長)

全ての教科で学習用端末が活用されていることも荘内中学校の授業の特徴だ。個人の思考整理、グループでの思考共有や協議内容の整理、成果物の提出など、あらゆるシーンでICTツールが取り入れられている。

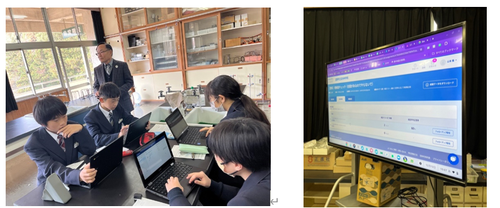

取材した日は、理科の山本駿先生が担当する「光による現象」の単元における「光の屈折」をテーマとする授業を行っており、授業内でスタディサプリの確認テストを活用。生徒はその場で学習定着を確認しつつ、先生は、管理画面を使ってクラスの取り組みの様子をリアルタイムにスクリーンへ投影。生徒の取り組み進捗を見て励ましたり、褒めたりしながら意欲を醸成していた。先生の声がけの効果か、生徒は動画を視聴しながら、間違えた問題に根気よく100点になるまで取り組み直す場面も見られた。

またその様子を写真に撮り、コメントを添えて教員のグループチャットに発信したのは住田校長。投稿には、他の教員からすぐに「いいね」がついた。ICTの活用により、良い取り組みやナレッジの共有が日常的に行われている様子を垣間見ることができた。

左)学習有用端末は、すべての授業でほぼ毎時間、生徒が自由に活用している 右)授業前の先行学習課題は、生徒が自分で取り組むことができるスタディサプリも活用

左)共同学習は、主に4、5人のグループ単位で行われる 右)授業中に取り組む課題の進捗確認や生徒による達成度のセルフチェックにもICTが使われる

生徒が前のめりになって学ぶ姿が、教員の変革を後押し

「委ねる」授業スタイルへの変革を現場の先生方はどう捉えているのか。

教務主任とDX主任を兼務し、改革を担う清水淳一先生にお話を伺った。

「以前と比べ、授業づくりの概念が変わりました。以前は生徒が躓かないよう先回りしてたくさんの資料やシナリオを過剰に用意していました。しかし、生徒を信じて一緒に授業を創る方針に変えていく中で、生徒はのびのびと学習するようになり、先生もシンプルな授業準備になっていきました」(清水先生)

学校実施のSEHS調査では、生徒のストレス値の軽減と非認知能力の向上が見られており、取り組みの有用性も示されている。生徒を信じ、主体性に委ねる効果について、清水先生はこう話す。

「重要なところを押さえつつ、教員が話す内容を事前に整理して授業を進めれば、失敗がなく確実だと考える方もいるかもしれません。しかし、教員が 『ここが大事』などといちいち説明するかたちでは、生徒は多くが、ただ『そうなんだ』と受け身で聞く反応になってしまい決して高い学習効果を得られません。大切なのは、生徒が『知りたい』と前のめりになって学ぶ姿勢であると私たちは考えます。自分なりに工夫をしながら掴み取っていく経験は、教員が知識を伝える以上に確実な定着をもたらします。そうした生徒の主体性に委ねる授業方法を取り入れることで、教科単位・単元単位での学習定着だけではなく、生徒自身が学び方を習得し、教科の範囲を超えてやりたいこと・学びたいことを追求できるようになります。またこれは、教員の授業準備にかかる負担減にもつながり、相乗的な効果を得られます。委ねるスタイルの授業は、教員にとって授業の展開が予測しにくい難しさもありますが、取り組みを続ける中で、全体の授業の質が着実に上がっていると感じています」(清水先生)

生徒に委ねることで実現する「生徒が創る学校」

生徒が自分たちの責任で、仲間と協力し合いながら、大人も巻き込み、考え行動する活動は、荘内中学校が掲げる「生徒が創る学校」をまさに体現するものといえる。「教育に正解はない。解のない時代だからこそ、子供のために良いと思うことを柔軟に実施していきたい」と住田校長は語る。生徒を主役に、DXのメリットを活用しながら新しい時代をたくましく生きていく力を育む同校の教育は、今後もさらに大きな注目を集めていくに違いない。

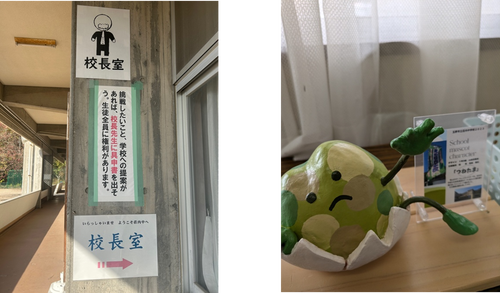

左)生徒の「やりたいこと」や「学校への提案」は、具申書として校長先生に届けられる

左)生徒の「やりたいこと」や「学校への提案」は、具申書として校長先生に届けられる

右)地域でグッズが販売されている学校のマスコットキャラクター「つねたま」は生徒のデザインによって生まれた

玉野市立荘内中学校

1947年創立/生徒数356人(男176人、女180人)/山に囲まれたのどかな田園地帯に位置する。玉野市教育委員会指定「未来の学校づくり推進モデル校」、JAET学校情報化優良校認定に選ばれるなど、教育DX、未来型教育の先進校として広く認知されている。

発行:2025年2月 ※取材対象者の所属などは取材時のもの

取材・文/林隆行