調査結果サマリ

本調査は、通信制高校におけるICT教材の活用状況に踏み込んで、具体的な成績評価や指導への組み込み方とそれに対する課題を明らかにし、今後の効果的な活用方法を提案することを目的として実施しました。調査対象は、ICT教材を成績評価に取り入れている通信制高校7校で、2024年11月から2025年2月にかけてヒアリング調査を行いました。

調査の結果、ICT教材を成績評価に活用することで、公平な評価はもちろん、学校外での学習を評価に盛り込むことが可能となっていることが明らかになりました。一方で、ICT教材を成績評価に取り入れるための段階があることや、学びの在り方が多様な学び方のなかにICT教材を取り入れることの難しさも見えてきました。

本レポートでは通信制高校におけるICT教材を用いた成績評価の現状と課題についてご紹介します。

通信制高校についての理解(サマリ)

通信制高校では、ICT教材が学習の柔軟性を高め、個別指導を促進しています。非同期・非対面学習の特性を活かすことで、生徒は時間や場所を選ばず学習でき、教員は進捗状況をリアルタイムで把握可能です。今回の調査では、Ed-tech総研での通信制高校へのアンケート等をもとに、今後のICT教材の効果的な活用方法を明らかにします。

1.通信制高校の歴史的経緯と教育システム

通信制高校は1970年代に制度化され、社会の多様な学びのニーズに応えるために設立されました。この制度により、自宅学習を基盤とし、必要に応じて対面授業を行うことで柔軟な学びが実現されています。通信制高校は、登校が困難な生徒に対し、学びの機会を提供する重要な役割を果たしています。

2.学習「指導」と登校「支援」

通信制高校では、生徒の自主性を重視した学習指導が行われますが、進捗管理や指導が課題となることがあります。そこで、定期的な登校を促すための支援体制が重要です。カウンセリングやメンタルサポートを通じて、生徒のモチベーションを高め、社会とのつながりを維持することが求められています。

3.ICTのつかいどころと可能性

ICTの活用により、学習資源や情報へのアクセスが容易になり、個別学習が進展しています。オンライン教材や学習管理システム(LMS)の導入が進み、学びの幅が広がっています。将来的には、ICTのさらなる発展によって学びのスタイルや評価方法が多様化し、地域を超えた学びの機会が創出されることが期待されています。

4. 通信制高校での独特な学び方(非同期・非対面)

通信制高校では、非同期・非対面の学び方が特徴的です。生徒は自宅でレポートを作成し、その後スクーリング(対面授業)や試験を受けるという流れで学習を進めます。この方法にICTが活用されることで、学びの柔軟性が向上し、生徒は自分のペースで学習を進めることができます。

5. 具体的なツールについて

通信制高校で使用される具体的なICTツールには、オンライン学習プラットフォームや学習管理システム(LMS)、動画教材などがあります。これらのツールは、生徒が自主的に学ぶためのリソースを提供し、学習の効率化を図る役割を果たしています。特に、インタラクティブなコンテンツは生徒の理解を深める助けとなっています。

6. 教員ないし学校からみたときの、ICT教材/ツールの良さについて

教員や学校にとって、ICT教材やツールは授業の質を向上させる重要な要素です。デジタル教材は、生徒の理解度をリアルタイムで把握できるため、個別指導が可能になります。また、教材のアップデートが容易で、最新の情報やトピックを反映しやすいという利点もあります。これにより、より効果的な教育が実現されます。

※1非対面・非同期の学びにICT教材をどう活用するか〜通信制高校での取り組みを例に考える〜|実践レポート 調査・オピニオン|リクルートEd-tech総研

※2『通信制高校のICT教材・オンライン教材利用に関する調査』|実践レポート 調査・オピニオン|リクルートEd-tech総研

ヒアリング調査概要

本調査は、通信制高校におけるICT教材の活用状況と課題を明らかにし、今後のICT教材の効果的な活用方法を提案することを目的として実施しました。近年、通信制高校の役割は多様化し、ICT教材を活用した学習指導や評価が注目されています。しかし、具体的な活用方法や効果については、まだ十分な情報が不足しており、各学校が試行錯誤を重ねている状況です。

そこで、本調査では、実際にICT教材を成績評価に取り入れている通信制高校を対象に、ヒアリング調査を実施しました。具体的には、使用しているICT教材の種類、学習ログの評価基準やロジック、具体的な活用事例、評価の課題と改善点などについて詳細な情報を収集しました。

・調査目的:通信制高校におけるICT教材の活用状況と課題を明らかにし、今後のICT教材の効果的な活用方法を提案する

・調査対象校:通信制高校アンケート調査にご協力いただいた高校の中から、「ICT教材を成績評価に取り入れている」とご回答いただいた高校で、取材の許可をいただけた高校

・調査時期:2024年11月~2025年2月

・調査項目:使用しているICT教材・学習ログの評価基準・評価ロジック・活用事例について・評価の課題と改善点

ヒアリング結果

ヒアリング結果➀

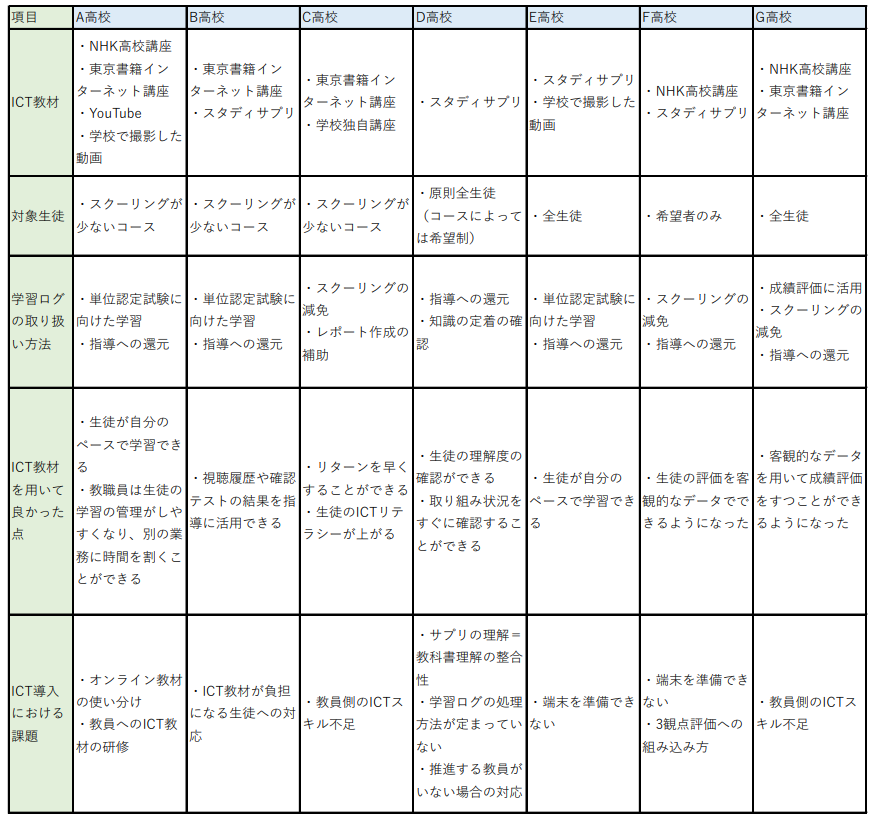

ヒアリング調査では、通信制高校におけるICT教材の活用状況について、各校の具体的な取り組みや課題を詳細に伺うことができました。

オンライン学習プラットフォームや学習管理システム(LMS)を活用し、生徒は時間や場所を選ばずに学習を進めることが可能になっています。また、教員は、学習ログなどのデータを活用することで、生徒の進捗状況をリアルタイムで把握し、個々のニーズに合わせた指導を行うことができるようになってきています。さらに、学習ログをスクーリングの減免や一部評価に反映する取り組みもみられました。

(ヒアリング結果一覧)

(ヒアリング結果一覧)

ヒアリング結果➁

学習履歴データを成績評価に反映している高校については、➀紙教材とICT教材の使い分けを明確にしていること➁ICT教材の評価ロジックを数年の試行錯誤により学校統一の基準が設けられていることがわかりました。

A高校における成績評価の例

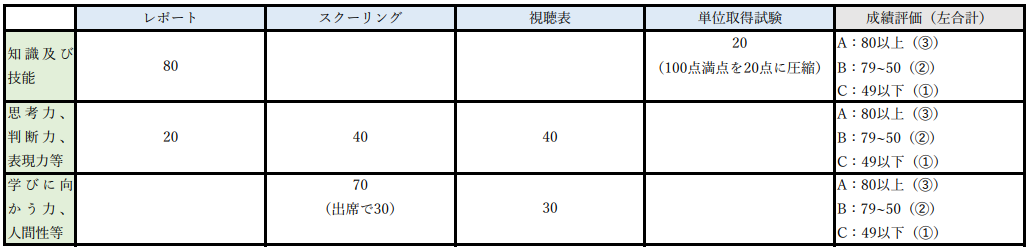

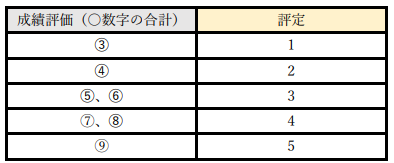

A高校では、4項目の成績評価を型化し、3観点評価への落とし込みを行っていました。

・オンラインレポート:レポートをオンライン化して決められた日時までに提出をする。(選択で80点(自動採点)、記述20点(教師採点))

・スクーリング:スクーリングへの出席およびスクーリング内での提出物

・視聴表:ICT教材を視聴し、理解度を確認するためにオンラインにて提出をする。(選択問題12問、考察80字以上)

・単位取得試験:対面で紙での実施。(100点満点での実施)

(3観点評価への反映方法)

(成績評価から評定への変換)

B学校における成績評価の例

B学校では3つの項目のうち、レポートの提出をICT教材を活用して実施していることがわかりました。

・レポート:オンラインにて提出。スタディサプリにおけるテスト機能を利用し、初回正答率を評価の一部へ反映。

・スクーリング:学校が定めた回数のスクーリングが必要。

・単位取得試験:対面での紙での実施。

ヒアリング結果➂

ヒアリング中に個別で下記のようなお伺いをしました。

C高校でのお伺い

通信制高校におけるICT教材の活用は進展しているものの、課題も多い。特に、コロナ禍を契機に導入が進んだが、各学校の取り組みに大きな差が見られることが問題だ。文部科学省の指針が不明確であるため、学校ごとにICT教材の活用方法が異なり、生徒の学びに影響を及ぼしている。家庭環境の違いも影響し、タブレットなどの教材を用意できない生徒も多い。通信制高校は自学自習を促進する役割を担っているが、基礎学力の向上には教師の指導力や家庭の状況が大きく関わっている。今後は、ICT教材を効果的に活用し、教育の質を向上させるための取り組みが不可欠である。

D高校でのお伺い

特に、ICT教材を推進する教員が不足しており、効果的な導入が難しくなっている。結局、活用・管理・リテラシーの確認をマンパワーで実施し、一定の効果がみられたタイミングで、学校内で広げていくしかないのが現状。また、全国の通信制高校間での情報連携がしにくく、各校の取り組みや課題を共有する機会が限られている。現状ある、通信制高校の連携の枠組みでは、多様化する通信制高校の学びに対応しきれていない気がする。

担当者所見

近年、通信制高校の役割はますます重要になってきています。特に、ICT教材や学習履歴データの活用が進む中、各校の取り組みや課題が浮き彫りになっています。通信制高校におけるICT教材の活用状況について、3つの重要なポイントを軸に具体的にご紹介します。

1.通信制高校におけるICT教材の評価ロジック

今回の調査を通じて、通信制高校におけるICT教材を用いた成績評価について、現状と課題、そして今後の可能性について深く考察することができました。

まず、各学校が文部科学省のガイドラインに基づきつつ、独自の評価方法を模索している現状が明らかになりました。レポート、スクーリング、単位取得試験といった従来の評価方法に加えて、ICT教材の学習ログやオンラインでの提出物などを組み合わせることで、より多角的な評価が可能になっています。特に、学習ログなどのデータに基づく評価は、生徒の学習状況を客観的に把握し、公平性を担保する上で有効であると感じました。

しかし、ICT教材を用いた評価は、まだ発展途上の段階であり、いくつかの課題も存在します。評価基準やロジックが学校ごとに異なり、統一されていないため、生徒や保護者に混乱を招く可能性があります。また、ICT教材の利用環境やリテラシーの違いが、評価結果に影響を与える可能性も考慮する必要があります。

2.ICT教材活用の段階的進化

ICT教材や学習履歴データの活用には、段階が存在することも明らかになりました。7校へのヒアリング結果をもとに、これを大別すると以下のようなプロセスがあります。

➀自習教材の導入

多くの学校では、自習教材が導入され、生徒が自主的に学習できる環境が整備されています。ある高校では、オンラインレポートシステムを導入し、視聴表のオンライン化によって学習の効率化が図られています。これにより、生徒は自分のペースで学習を進めることができ、学習の自己管理能力が育成されています。

➁スクーリング減免の適用

ICTを活用することで、対面授業出席の代替とすることができます。例えば、視聴報告を提出することでスクーリングの回数を減らす取り組みが行われている学校もあり、これにより生徒の負担が軽減されています。

➂成績評価への活用

学習履歴データを基に、成績評価が行われるようになります。具体的には、視聴時間や提出物の内容が成績に反映される仕組みを導入している学校も多く、透明性や公平性が重視されています。このように、ICT教材を通じて得られたデータは、教育の質を向上させるために役立てられています。

➃システムとしての定着

最終的には、これらのプロセスが学校の教育システムに組み込まれ、持続可能な運用が確立されることが目指されています。例えば、ある学校では、ICTの活用が日常的な教育実践の一部となり、教員や生徒にとって自然な存在になっています。

3.ルールの解釈と学校間の交流の重要性

現在、通信制高校に関するルールや文部科学省の通達には、解釈の余地が大きい部分があります。このため、各学校がそれぞれ独自の運用方針を定めている状況が見受けられます。たとえば、ある高校では、特定の評価基準に基づいて学習ログを活用し、その結果を生徒にフィードバックしていますが、他の学校では異なる解釈がなされている場合もあります。これは、学校間のノウハウ共有が不十分であることを示しており、教育の質を向上させるためには、学校間の交流や情報共有が不可欠です。

また、他校との情報交換を通じて、成功事例や課題を共有することが、全体の教育環境を改善するための鍵となります。特に、ICT教材を導入する際の成功事例や課題感を共有することが、他の学校にとっても有益な情報となるでしょう。さらに、文部科学省の指導方針や通達は、時代に合わせて柔軟に解釈されるべきであり、これが各学校の運用に影響を与えることも考慮する必要があると考えます。

今後の展望

今回の調査を通じて、通信制高校におけるICT教材の活用は、学習の柔軟性を高めるだけでなく、成績評価のあり方そのものを大きく変革する可能性を秘めていることが明確になったものと考えています。特に、従来の教室型教育では困難だった、非対面・非同期の学びにおける学習成果を、ICT教材を活用して適切に評価することの重要性が浮き彫りになりました。学力不振や不登校を経験した生徒たちにとって、ICT教材は「繰り返して学習できる」「わかりやすく編集されている」「習熟度に合わせた個別学習が可能」という特性を持ち、学習空白期間を埋め、新たな学びの機会を提供する重要な手段となっています。これらの学習活動を適切に評価に反映することは、生徒の学習意欲を高め、公平性を担保する上で不可欠です。

また、ICT教材の活用は、教員の業務負荷軽減にも大きく貢献します。オンラインレポートシステムなどの導入により、提出物の管理やフィードバックが効率化され、教員はより生徒に寄り添った指導が可能になります。これは、教育現場における新たなツールや仕組みの導入において、学習者視点だけでなく、教員視点も考慮することの重要性を示唆しています。特に、ICT教材を活用した成績評価においては、教員の評価リテラシー向上や、評価基準の明確化が重要となります。

これらを踏まえると、今後「オンラインを含む学校外での学習評価の確立」の必要性は生じる公算が大きいと考えます。具体的には、学習者中心の評価システムを構築し、オンライン教材やオンライン学習の履歴、学校外での学習活動(社会体験やボランティア活動、オンライン講座の受講)も評価に組み込むなど、学習成果を多面的に評価することが求められます。また教員研修の実施や、ICT環境の整備、生徒・保護者への浸透により学校外の学習を学校で適切に評価できる体制を作ることも必要です。

通信制高校は、多様な背景を持つ生徒たちに、学びの機会を提供する重要な役割を担っています。Ed-tech総研は、ICT教材の進化とともに、通信制高校の教育がさらに発展していくことを確信しています。今後も、調査活動を通じて、その発展に貢献していく所存です。