1.取組背景と課題

——登校に困難を抱える生徒の学びを、どう評価し、単位認定に活かすか。

全国各地で課題とされながらも実装が難しいこの問いに対し、制度を現場に落とし込み、実践を進めているのが佐野工科高校である。本稿では、同校が獲得してきた実践知を紹介する。

地域に根ざした工科高校として高校生たちの実践的な学びを支えてきた佐野工科高校は、関西・大阪万博が開催される2025年に創立100周年を迎えた。歴史ある学校においても、近年は少子化や私立高校授業料無償化など、社会状況の大きな変化の影響を受け、生徒募集や学校運営の在り方の見直しが課題となっていた。

特に登校に困難を抱える生徒の存在は重要なテーマであり、個々の状況に応じた継続的な学びの保障と、教員の負担を過度に増やさない仕組みの両立が求められていた。これは決して佐野工科高校だけの特殊なものではなく、多くの学校で共通して直面している現実でもある。

校内では、入試の志願状況や生徒の登校状況の変化を踏まえ、支援体制を計画的に整備する必要性が共有され、学校全体としての取り組みが検討・開始された。登校再開のみをゴールとはせず、学習の継続や評価の仕組みづくりを重視する方針が示された点は、同様の課題に直面する多くの高校にとっても示唆となる視点である。

なお、本取り組みは現在も改善を重ねている途上にあり、確立されたモデルではないことに留意いただきたい。不登校支援の必要性が高まる中での具体的な実践事例として共有するものである。

写真:大阪府立佐野工科高等学校 校舎外観

写真:大阪府立佐野工科高等学校 校舎外観

2.取組成果の概要

佐野工科高校の支援モデルは取組初年度の2024年度にまずは一学年に適用され、一定の成果を挙げており現場でも手応えが得られている。複数の生徒が進級を果たすなど、学習の継続と繋がりの回復に関するポジティブな動きが確認された。

また、登校の再開に至ったケースもあり、支援の方向性が妥当であることが示唆された。

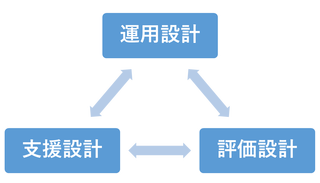

この成果は当初想定していた水準を上回るものであった。従来は復帰が難しいと考えられていた生徒にも変化が見られた点は、取り組みの意義を強調するものである。これらの成果は、運用設計・支援設計・評価設計の三要素を整備したことによって、教員個人の努力に依存しすぎない仕組みを学校全体で構築できたことの表れでもある。

翌年度からは対象範囲が1,2学年に拡大され、より大規模に運用が進められている。小さく始めて成果を確認したうえで段階的に拡大するという流れは、同様の取り組みを検討する他校にとっても参考となるだろう。

画像:設計の三要素

画像:設計の三要素

3.制度的背景(制度→運用の橋渡し)

全国的に、不登校生徒の学びをどう認めるかをめぐり、制度整備が段階的に進められてきた。ここではその歩みの概要を確認しておきたい。

まずは教室外での学習や遠隔授業といった取り組みを単位認定の対象とする仕組みが示され、その後、登校することを絶対とせず学校外での多様な学びを保障する考え方が法的に位置づけられた。さらにICT教材を通した学びや校外学習の機会を活用して出席の扱いや評価に反映することのできる枠組みが明確化され、現在では学校長の裁量によって柔軟に運用できるよう発展している。(詳細は「表:不登校支援に関する近年の主な制度的背景」を参照)

こうした流れを受けて、佐野工科高校では校内で実行可能な形に再設計し、教材配信・評価・校務処理を一体化させる仕組みを構築した。制度を“机上のもの”ではなく、“現場で回る仕組み”に翻訳した点が大きな特徴である。以降、その仕組みづくりの具体像を紹介する。

表:不登校支援に関する近年の主な制度的背景

| 日付 | 法制度・通知名 | 概要 | 現場への影響 | リンク |

|---|---|---|---|---|

| 2009/3/31 発出 |

高等学校の全日制課程及び定時制課程における不登校生徒に対する通信の方法を用いた教育による単位認定について(通知) | 教室外の学びとして「通信の方法」を用いた教育を単位認定の対象とすることを明確化。 | 不登校生徒への学習機会をICTで補う法的根拠が整備された。 | 文科省通知 単位認定 |

| 2015/4/1 施行 |

全日制・定時制課程の高等学校における遠隔授業(制度改正) | 高校教育における遠隔授業の位置づけを制度化。一定条件下で遠隔授業の単位認定を可能にした。 | ICTによる学習の制度的裏付けが広がり、現場での導入根拠が強化。 | 文科省 制度改正 |

| 2017/2/14 施行 |

教育機会確保法 | 不登校に対し、多様な学びの機会を保障すべきと法的に明文化された。 | 登校することを絶対とせず、支援の視点が法制化された。 | 文科省通知 法律概要 |

| 2019/10/25 発出 |

不登校児童生徒への支援の在り方について(通知) | 不登校児童生徒がICTを活用して行った学習活動や校外での学びを、一定条件下で出席の扱いとし、成績評価に反映できる仕組みを提示。 | 学校長の判断に基づき、オンライン学習や多様な活動を出席・評価へ結び付けられる制度的根拠を整備。 | 文科省通知 出席の扱い |

| 2023/3/31 発出 |

誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン) | ICT活用や校外学習を推進し、出席の扱いや評価対象化の指針が提示された。 | 学習の柔軟性を制度的に後押しする枠組みが示された。 | 文科省通知 COCOLOプラン |

| 2024/2/13 発出 |

高等学校等における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について(通知) | 不登校・多様なニーズのある生徒に向け、ICT・校外活動を柔軟に評価・単位認定に反映できる仕組みを提示。 | 不登校生へのICT活用の制度的な位置づけがさらに拡充。 | 文科省通知 多様な学び |

| 2024/8/29 発出 |

不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知) | 欠席中の学習成果を成績に反映するルールが法令・通知で明示された。 | 学校長裁量での評価・単位認定が可能となり運用範囲が拡大。 | 文科省通知 成績評価 |

| 複数 | 不登校児童生徒への支援の充実について(通知)等 | 本件の背景として、不登校の増加や対応方針の基本的考えが記された。 | 現場での対応強化と支援の方向性整備を促す役割を担った。 | 文科省通知 支援の充実 |

4.プロジェクト立ち上げ(体制と推進の設計)

前述の制度の後押しもあり、校内の合意形成を経て、退学・不登校の予防に焦点を当てた取り組み(以下「プロジェクト」)を開始した。

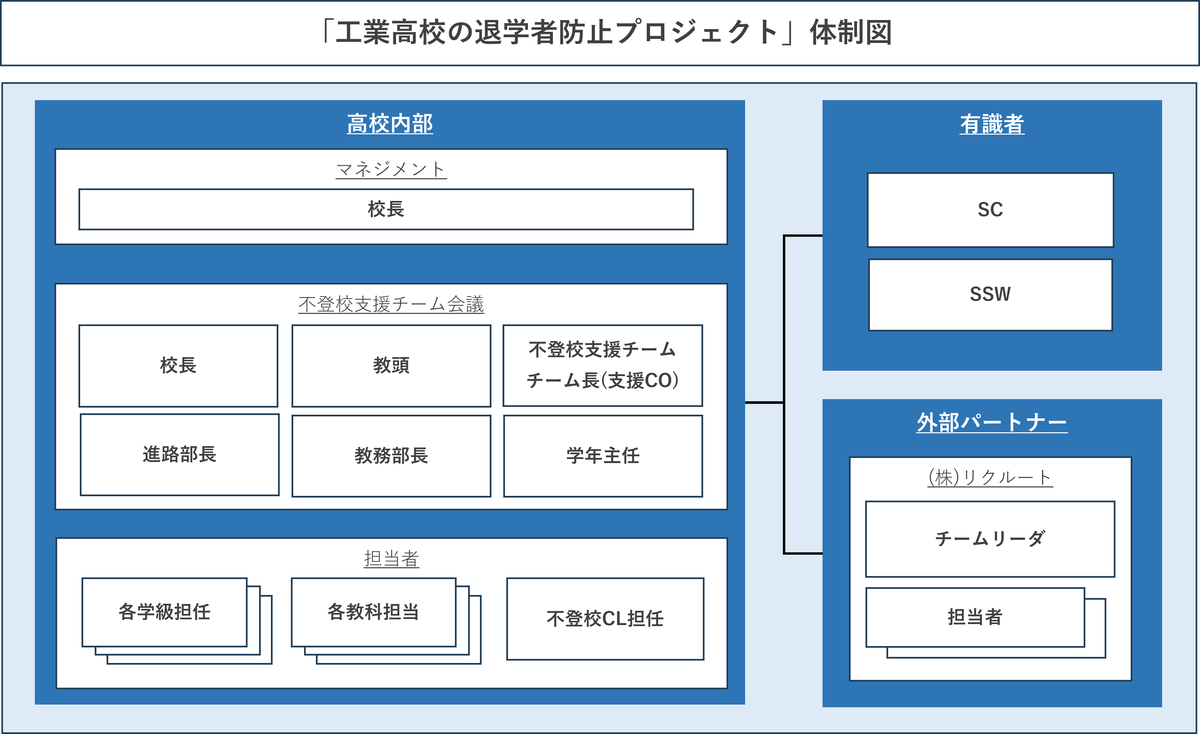

体制づくりの中心には「不登校支援チーム会議」を設置し、方針決定や役割分担を校内で明確にした。チームでは、対象者の判断や支援の進め方を検討し、担任・教科担当・不登校CL(クラス)担任・支援CO(コーディネータ)が一体となって取り組む枠組みを整えた。

具体的には、学級担任とは別に不登校対応に特化したクラスを担う「不登校CL担任」と、全学年の不登校支援を統括する「支援CO」を配置。教員の負担が一点に集中しないよう、役割単位で業務を切り分ける設計が採られた。

これらの推進にあたっては、支援体制の最小運用を定め、「支援要望受諾による対象者の決定→シラバス・ルーブリック作成/更新→課題配信・実施→成績処理」の一連を小さく回しながら改善を重ねた。校内周知は支援COから職員会議等で行い、目的・対象・運用の透明性を確保して進めた。

画像:体制図(2024年度時点)

画像:体制図(2024年度時点)

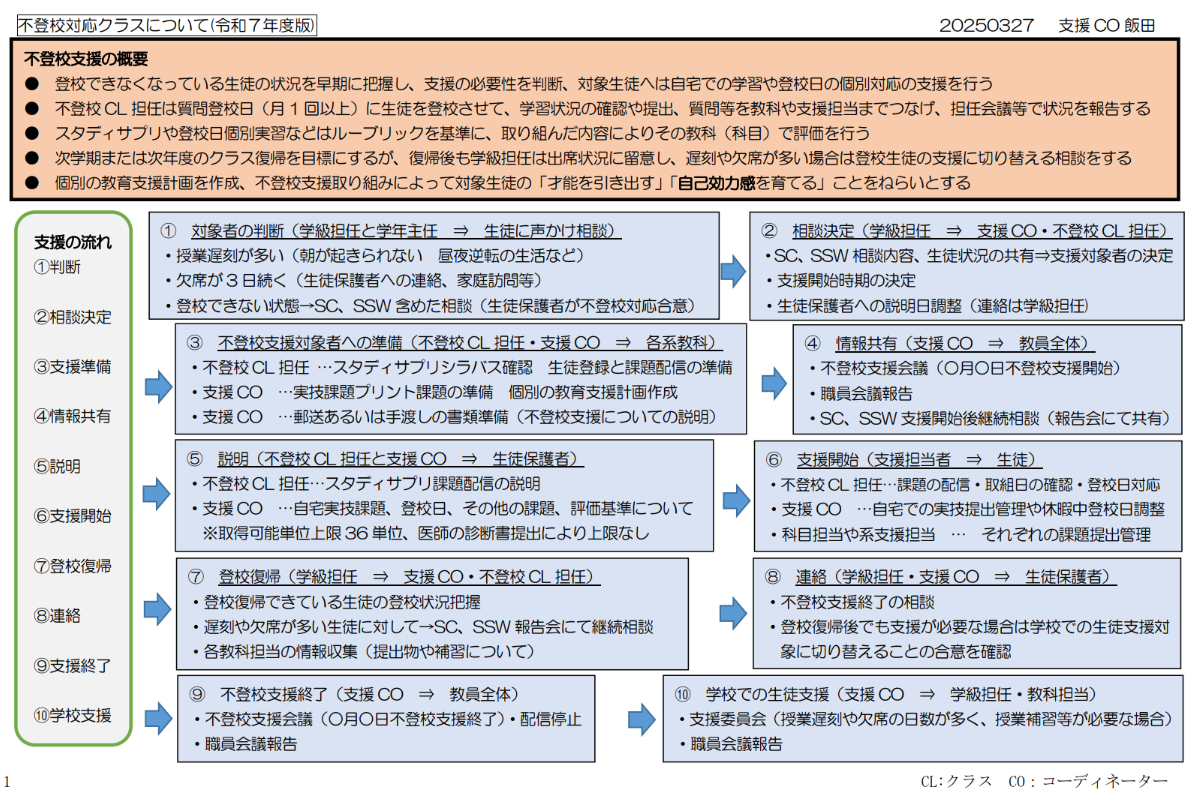

5.運用設計(支援の対象者と体制構築)

支援の対象者は、欠席状況や生活・健康面を総合的に踏まえて判断する。ここではスクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)とも連携し、保護者への丁寧な説明と同意を得る。そして校内の支援委員会より提示した方針に基づき、支援開始となる。支援の内容は職員会議で情報共有を行い、学校全体の理解と協力体制が整えられる。

校内体制としては、不登校対応に特化した「不登校CL担任」が学習配信やフォローを担い、担任・教科担当・支援COと連携して役割を分担する。こうした役割分担により、教員の負担が一部に集中することを避け、組織としての持続可能な対応を可能にした。

特徴的なのは、欠席が3日以上続いた段階で支援の検討を開始している点である。文部科学省の定義では「年間30日以上の欠席」が不登校とされるが、それを待たずに早期介入することにより、心理的な孤立や学習習慣の断絶を未然に防ぐ狙いがある。登校が難しい状況にある生徒に対し、不登校支援の選択もできるように素早く対応する姿勢は、他校にとっても参考になるだろう。

ただし、3日以上という基準は目安であり、ケースごとの状況を優先して柔軟かつ丁寧に対応している点には注意いただきたい。

画像:不登校支援マニュアル 一部抜粋 (2025/9/19時点)

画像:不登校支援マニュアル 一部抜粋 (2025/9/19時点)

6.支援設計(ICT教材・シラバス作成)

支援設計の要になるのがICT教材とシラバスである。教科書とICT教材の紐付けにより不登校生徒向けの学習シラバスを整備した。開始当初は、いきなり全学年・全教科に展開するのではなく、一部学年・教科を対象に小規模に試行する「スモールスタート」の形で導入された。運用を回しながら改善点を見極め、対象範囲を徐々に拡大していったことで、現場の負担を抑えつつ制度を根付かせることができた。

シラバスは学習到達の考え方をすり合わせ、学年進度に応じた配信単位を定義。週次で学習課題を配信し、登校日には対面での確認や補習を行う設計とした。原案は外部パートナーが提示し、校内の教科主任や担当教員が最終化。国語であれば「文章を正確に読める力」や「文章から気持ちや感情を読み取れる力」など、教員が重視する学びの本質を尊重しつつ、科目特性に応じたアプローチを反映している。

整備を進める中で大きく二つの課題が浮上した。ひとつは、ICT教材に必修科目の一部が含まれていないこと(例:高校理科における「科学と人間生活」など)である。もうひとつは全教科・全学年分に及ぶ膨大な設計作業を要する点である。これら二つの課題は、外部パートナーによる専門的知見の提供と、多くの教員の協力を得られる体制によって乗り越えることができた。中でも専門科目については、自宅学習用教材の作成と、登校日に実施する補充授業を組み合わせることで成立しており、そこには担当教員による支援が欠かせなかった。不登校支援にあたる教員が一人で抱え込むのではなく、外部と内部のリソースを組み合わせて仕組みを整える姿勢は、同様の課題を抱える他校にとっても有効な示唆となるだろう。

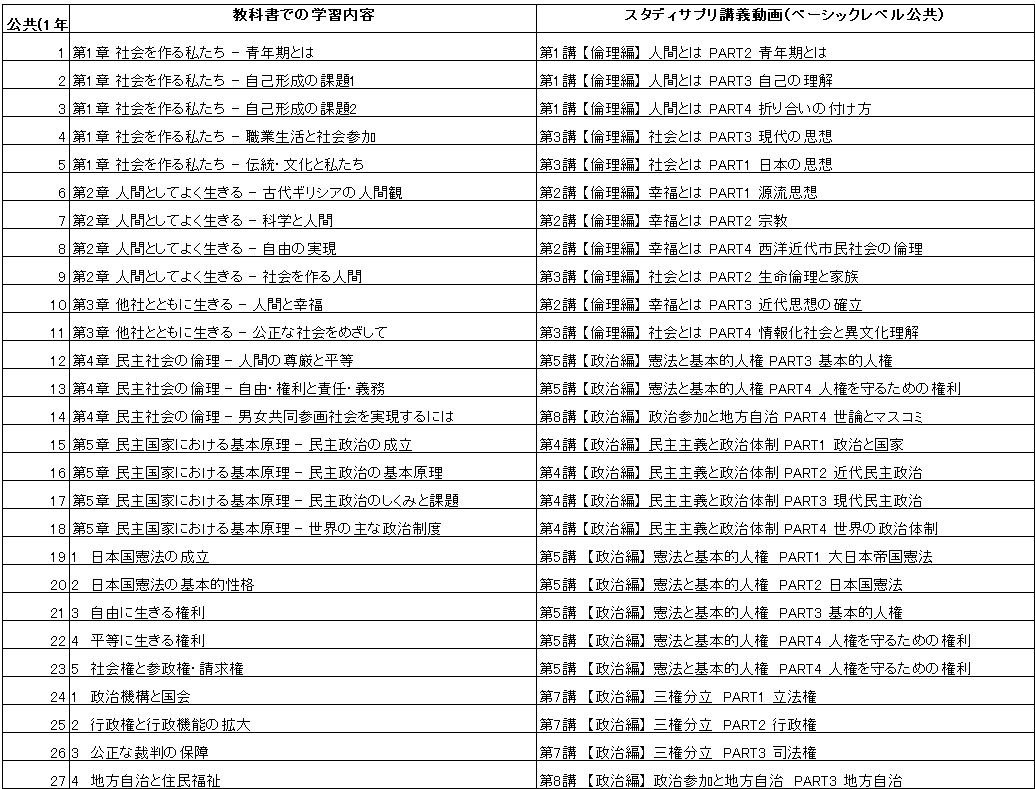

画像:シラバス「公共(1年)」の原案 一部抜粋

画像:シラバス「公共(1年)」の原案 一部抜粋

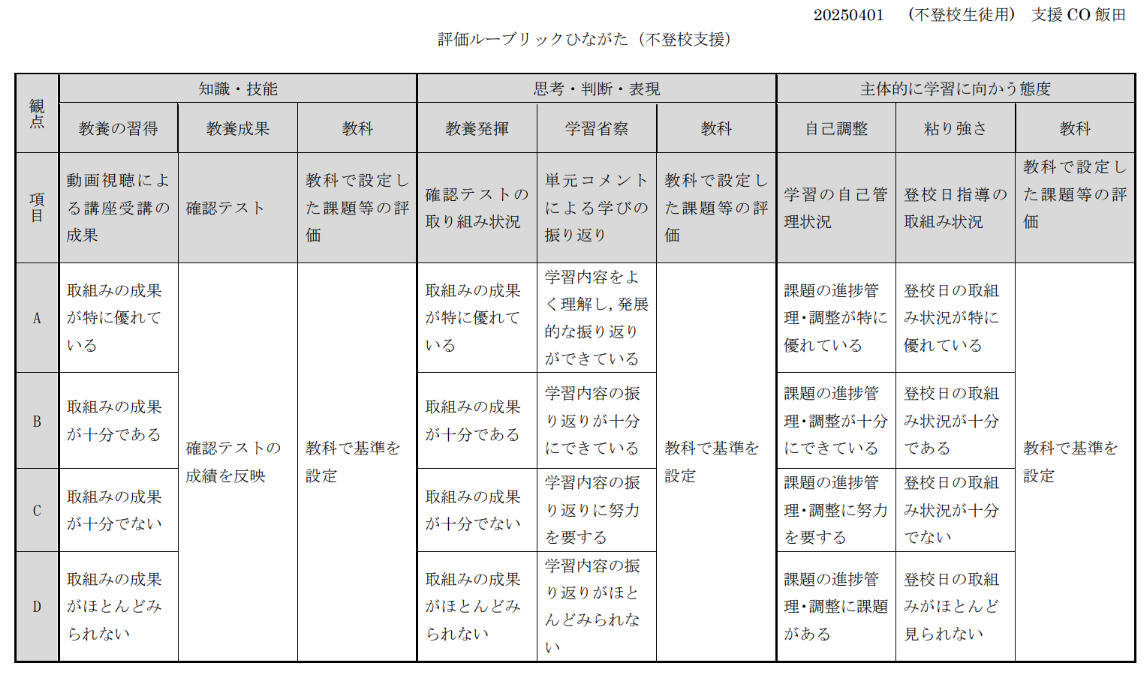

7.評価設計(ルーブリック作成とデータ活用)

学習の成果は、観点別のルーブリックを用いて評価する。観点は、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学びに向かう態度」の3層で整理した。動画視聴や確認テスト、課題提出、コメント、登校日の取り組み状況といった複数のデータを組み合わせ、過程と結果の双方を捉える。

評価は段階的に設定し、基準を定義した。教員の経験知や現場での実感を反映した基準を、全体で共有しルーブリックに落とし込んでいる。学習の取り組みを成績に反映する柔軟性も持たせた。個別性を尊重しつつも一定の透明性と再現性を確保した。学期末には成績処理のフローに接続する。重要なのは、評価の透明性とフィードバック性であり、生徒・保護者にも意図を共有しやすく、生徒の自己肯定感を高めることにつながる枠組みとした。

画像:評価ルーブリックひながた(不登校支援)(2025/9/19時点)

画像:評価ルーブリックひながた(不登校支援)(2025/9/19時点)

※雛形であり、実際の現場で用いられているものではない点に注意

8.現場調整と課題感の共有

プロジェクト初期には、現場から取組の意義や評価方法に関する懸念の声も上がった。これに対しては、学校全体で変革の必要性を共有しつつ、運用ルールの明確化や教科特性に応じた学習目標の再整理を重ね、理解と納得を広げていった。一例として国語では、知識の定着にとどまらず、文章を捉える力や表現力といった教員が大切にする要素をシラバスに丁寧に落とし込んだ。

スモールスタートによる運用も功を奏し、現場の負荷と成果のバランスを取るうえで有効に機能した。加えて、プロジェクトの初期段階で登校復帰の事例が生まれたことが、現場の士気を大きく高めた。「これでよかったのだ」という確信が生まれ、プロジェクトは勢いを増していった。

9. 生徒の声と学びの変化

ICTを介した学びは、対面でのやり取りに不安を感じやすい生徒にとって、心理的負担を軽減する効果がある。自分のペースで進められる教材や、必要なときに質問できる登校日の存在は、学びへの再接続を下支えした。

生徒の反応には個人差があるが、学習の見通しが立つこと、ログやテストで進捗が見えること、タスクが細分化されていることは「できた感」を生みやすく、継続の土台となった。

10.今後の展望

本取り組みは、短期の実験的取り組みではなく、学校運営の中に組み込む「継続型の実装」を目指している。運用マニュアルや評価の標準化、異動時の引き継ぎ整備など、仕組みの定着が進められている。

今後は、早期検知の精度向上、外部支援の活用方法の明確化、登校復帰後の支援をどのように進めるか、生徒の実態に合わせた支援方法の検討などの改善テーマが想定される。学校広報や志願者への情報提供に資する形で、取り組みの趣旨と成果を適切に伝えていくことも重要である。取り組みの経年変化を可視化することで、同種課題を抱える学校への示唆を拡げたい。

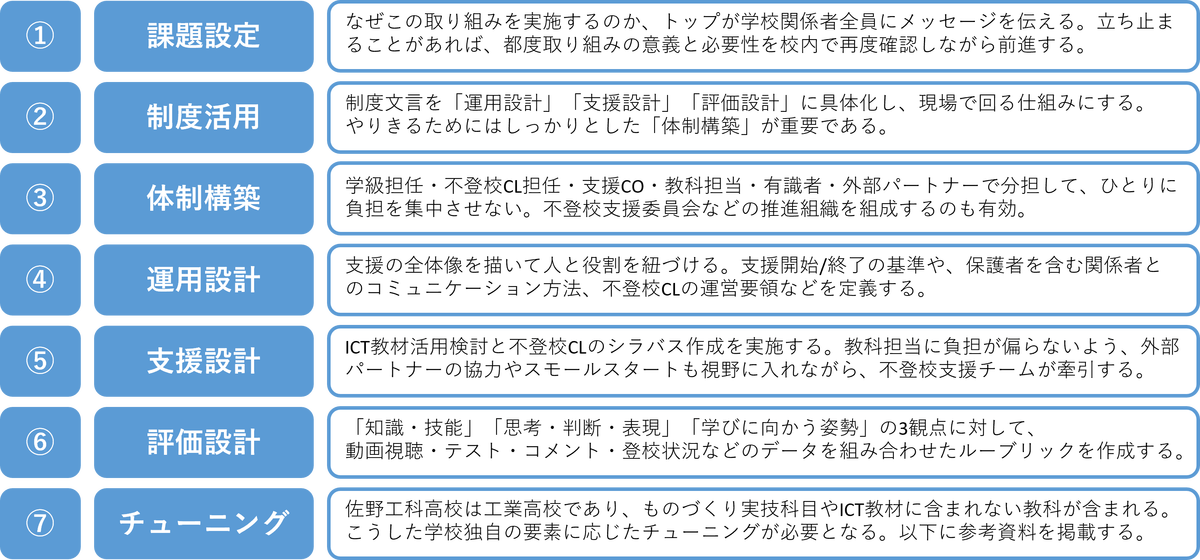

付録①:明日から使える「不登校支援立ち上げの勘所」

本稿のポイントを抽出した。ぜひ他校でも応用いただきたい。

画像:不登校支援立ち上げの勘所

画像:不登校支援立ち上げの勘所

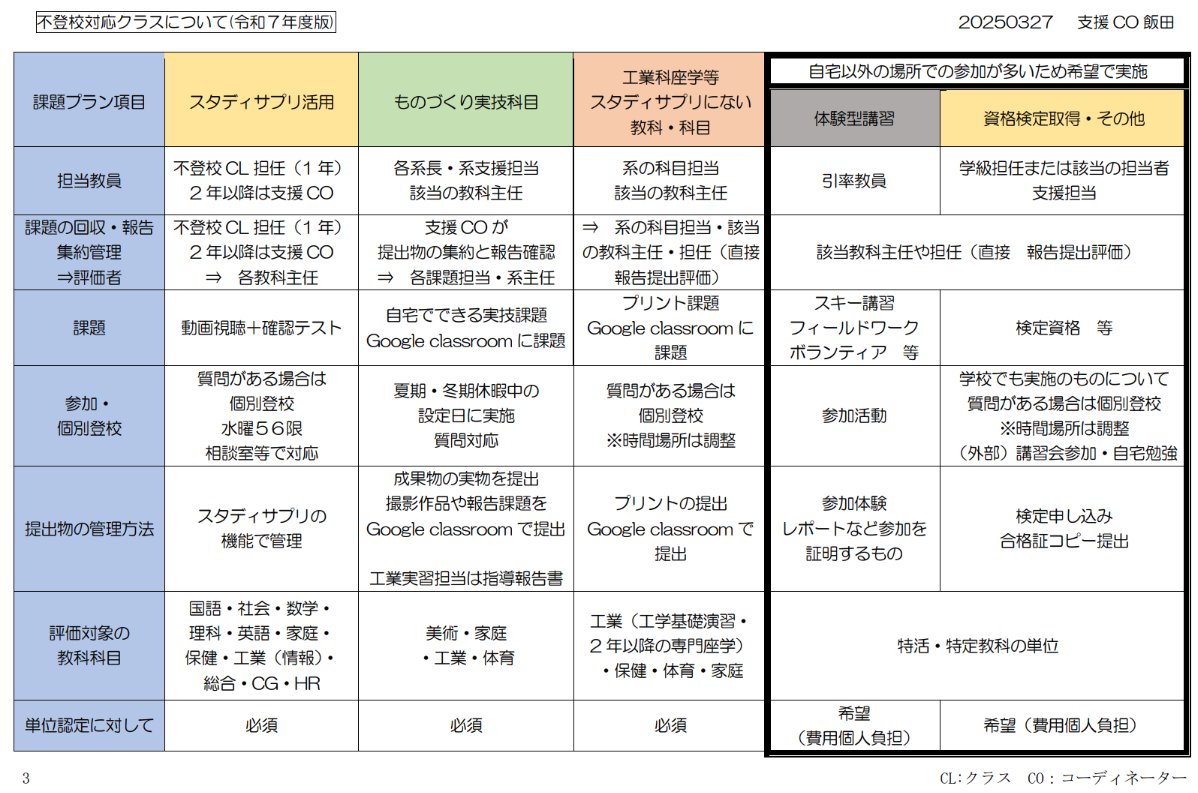

また、学校独自の要素によってチューニングが必要となることが考えられる。一例として、「ものづくり実技科目」「工業科座学(ICT教材に含まれないもの)」などに対する佐野工科高校の整理を共有する。

いずれも計画段階における原案であり、実運用の中でブラッシュアップした結果、最新情報とは異なる要素が含まれる可能性がある点には留意いただきたい。

画像:不登校支援マニュアル 一部抜粋 (2025/9/19時点)

画像:不登校支援マニュアル 一部抜粋 (2025/9/19時点)

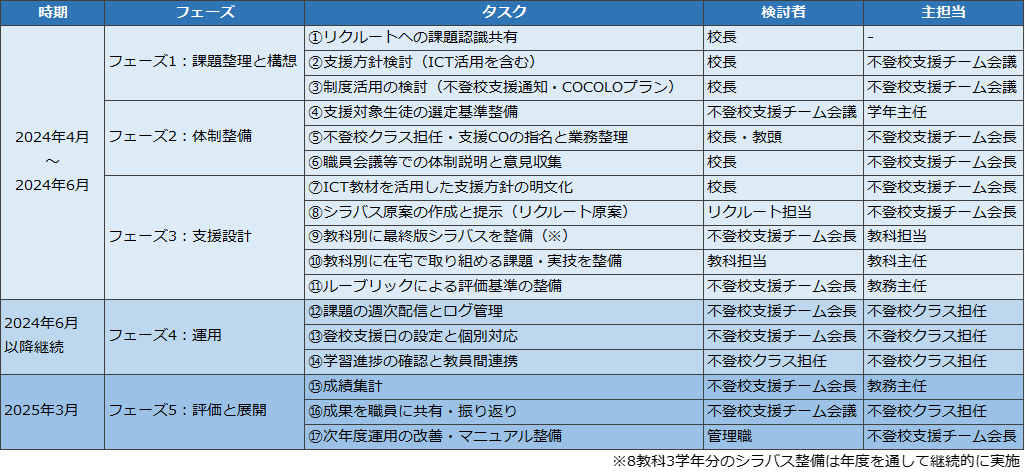

付録②:初年度取組のタスクと体制一覧

プロジェクト推進にあたり、必要となったタスクを時期ごとに整理した。なぜやるのかを明確にして、体制を適切に組み、必要に応じて外部の支援を受けながら組織的に進めることがポイントである。これから取り組みを開始する場合、ぜひ参考にしていただきたい。

画像:初年度に実施した主なタスクと担当者

画像:初年度に実施した主なタスクと担当者