リクルートEd-tech総研(所在地:東京都千代田区、所長:森崎 晃、以下Ed-tech総研)は、NPO法人キャリアbase(所在地:千葉県柏市、代表:草場 勇介、以下キャリアbase)の組織内勉強会にお招きいただき、Ed-tech総研の取り組みを題材とした勉強会を実施しました。本レポートでは、勉強会当日の様子を報告します。

▷勉強会の概要

・日 時: 2025年3月7日 午後

・場 所: オンライン

・参加者: キャリアbase(13名)、Ed-tech総研(2名)

・テーマ: Ed-tech総研の取り組みを題材にした勉強会

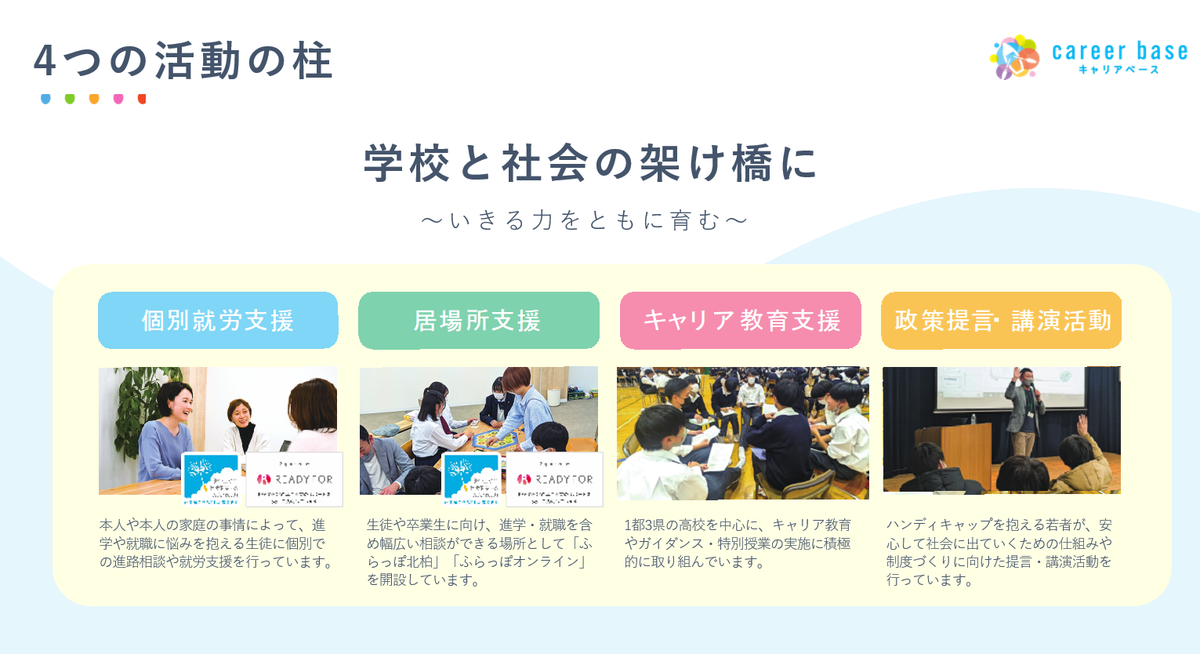

キャリアbaseは、2021年より「学校と社会の架け橋に」をスローガンに掲げ、これまでに延べ28,000名以上の高校生へのキャリア教育や、累計280名の生徒への個別就労支援を実施してきました。主に、本人やその家庭の事情により進学や就職に課題を抱える生徒たちの支援に注力しています。

事前の顔合わせでは、「キャリアbaseがデータ収集、Ed-tech総研がレポート化を担当することで、双方の課題対応力を高める協働体制の可能性」が話題となり、まずは相互理解を深めるため、今回Ed-tech総研の活動理解を目的とした勉強会を開催しました。

▷勉強会内容

前半パートでは、「リクルート・Ed-tech総研としての活動」、後半は「Ed-tech総研研究員の社外活動」について、それぞれ具体例や実践事例を引きながら展開しました。

【前半パート】

「学習支援事業/社内社会起業_チャレンジ記」と題し、森崎が学習支援事業および社内社会起業に関するこれまでの社内活動の推移を紹介しました。

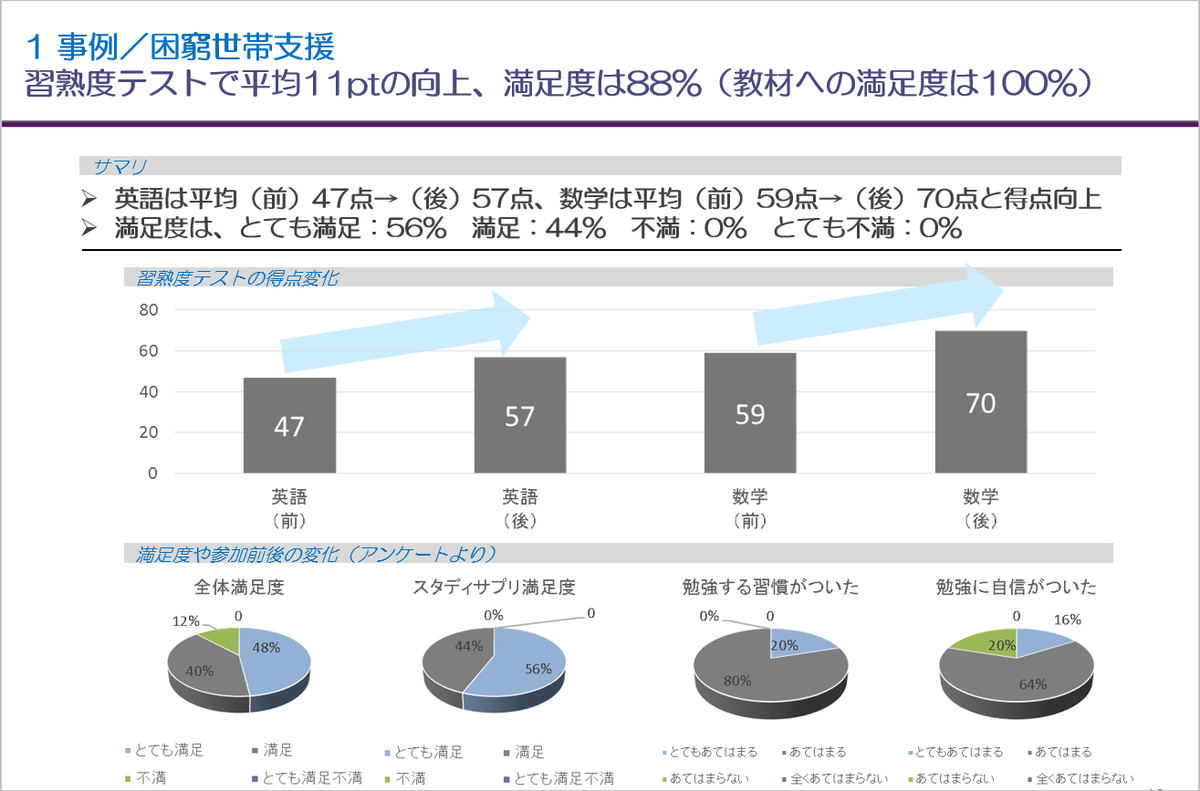

>学習支援事業編

スタディサプリの利活用を軸とした複数の事例を共有し、参加者からは協働の可能性が期待できるシーンについての意見も寄せられました。(各事例については「実践レポート」をご参照ください。)

「不登校支援」「困窮世帯支援」「放課後支援」などにおける学習支援事業は、いずれも2016年以降に開始しました。入社来10年近く本事業に携わってきた森崎が、自身の心境を交えながらこれまでを振り返り、また今後に向けた展望や意気込みを共有しました。

>社内社会起業編

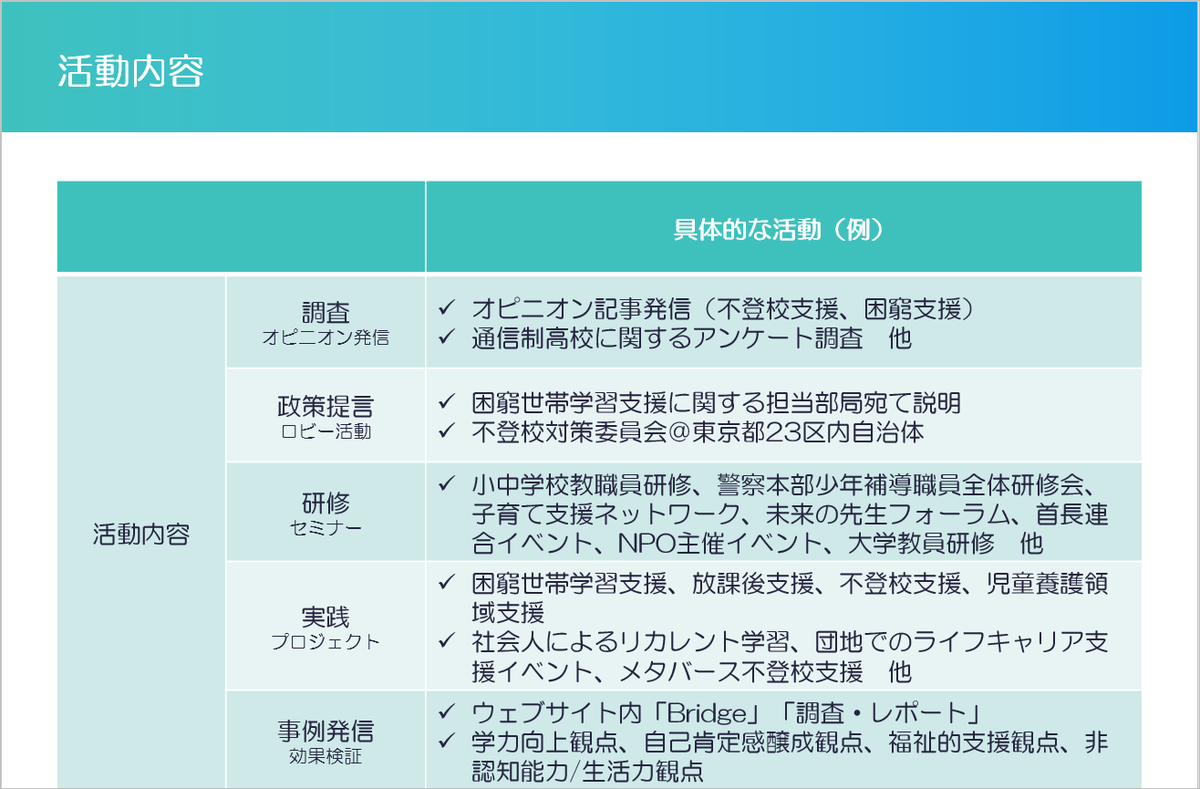

次に、Ed-tech総研の設立趣旨、活動内容、そして進行中のプロジェクトについて紹介しました。

Ed-tech総研は自社製品の利活用に限定せず、「人生が変わる学び体験の創出」と「教育環境格差の解消」をコンセプトに様々なチャレンジに取り組んでおり、キャリアbaseとの協働による両者の可能性の広がりにも触れました。

【後半パート】

「通信制大学_学生コミュニティ形成・活用」と題し、研究員の永野が、社会人と通信制大学生の両立生活に基づく自身の実践事例を紹介しました。ここでは当日使用したスライドの一部を利用して概要を共有します。

>背景と現状

通信制高校卒業者の約3割が進路未決定の状態で卒業しているという現状があり、これが社会的孤立の懸念に繋がっています。一方、通信制大学への進学者数は、過去5年間で約3倍に増加 (R2:852名 → R6:2,567名、学校基本調査結果)しており、孤立防止の有力な選択肢になっています。大学卒業後の就職や進学については別途検討が必要ですが、現状では通信制大学が進路確定の一助として機能するため、重要な環境整備の対象と言えます。

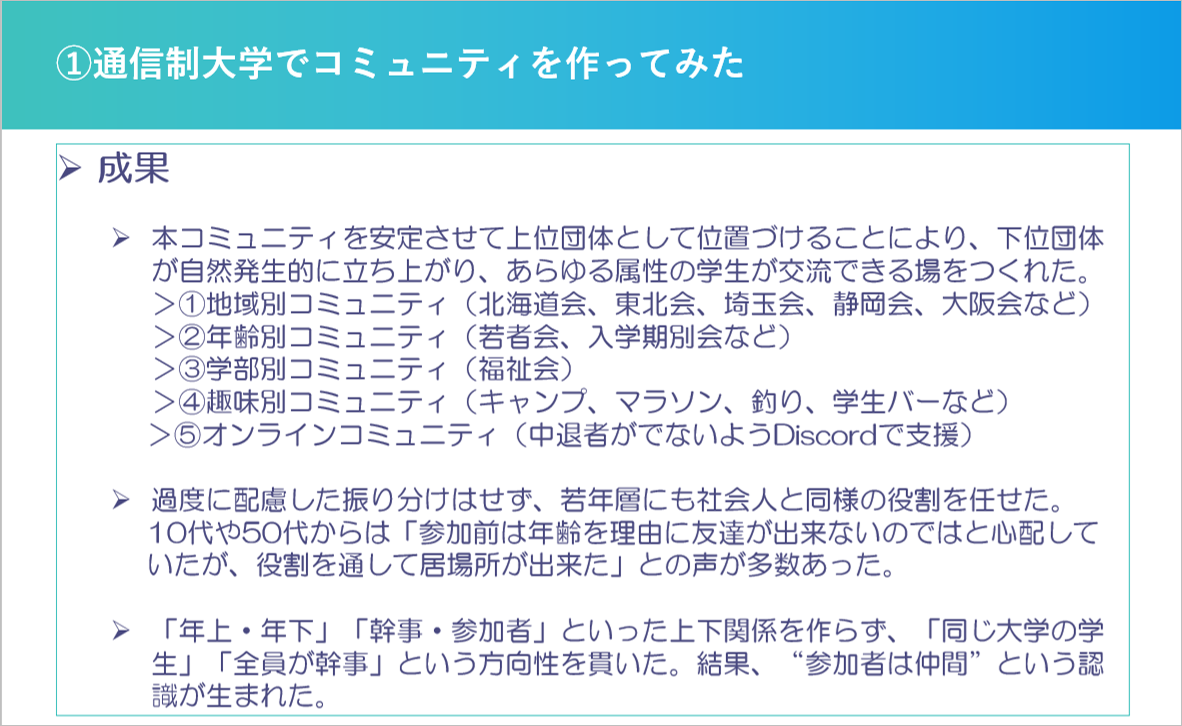

>学生コミュニティ形成編

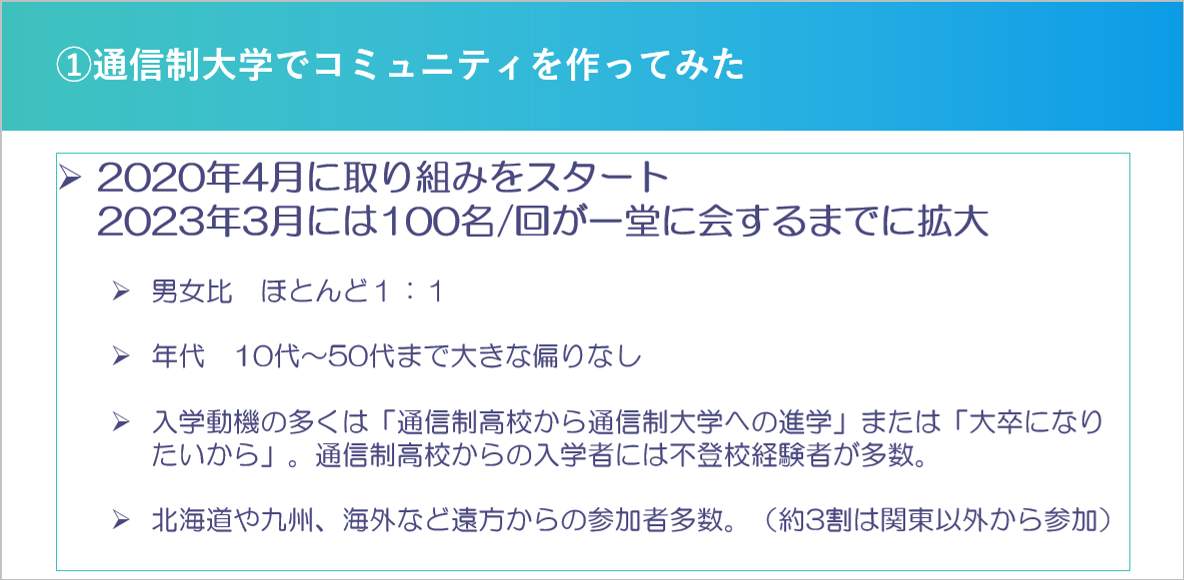

設立間もない通信制大学において、100名以上の学生が一堂に会する交流会を定期開催するコミュニティを構築しました。

その後、有志による小規模コミュニティも立ち上がり、多様な交流の場が整備されました。

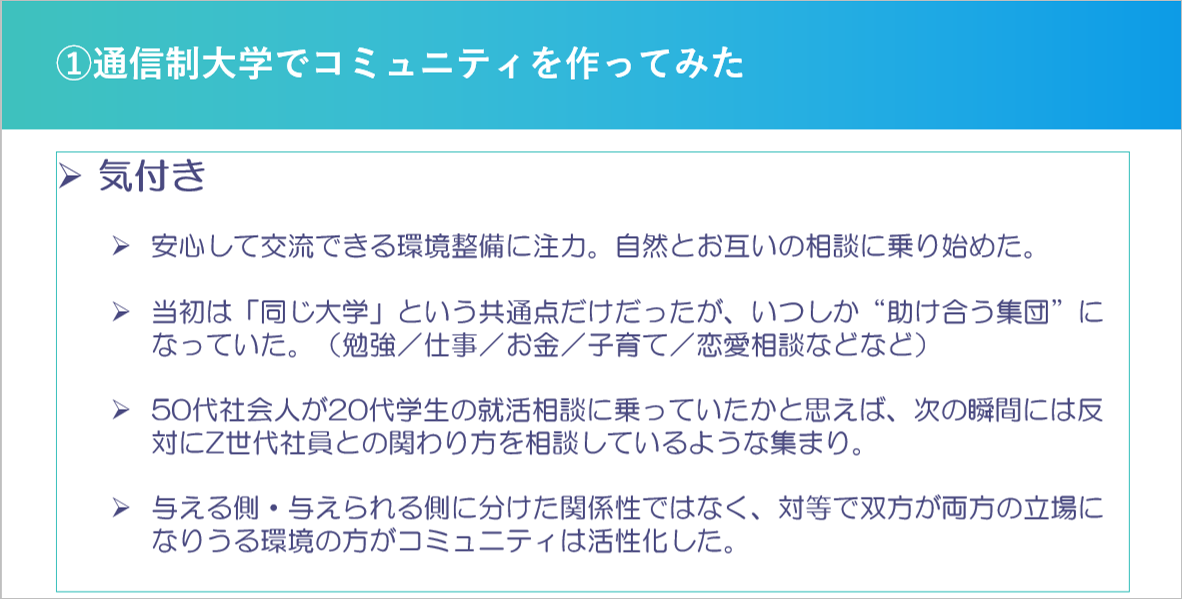

当初は「同じ大学に在籍している」という共通点だけで集まっていましたが、交流を重ねる中で互いの悩みが解消され、心地良い居場所としての機能が確立されました。結果として、参加者数は着実に増加しました。

>学生コミュニティ活用編

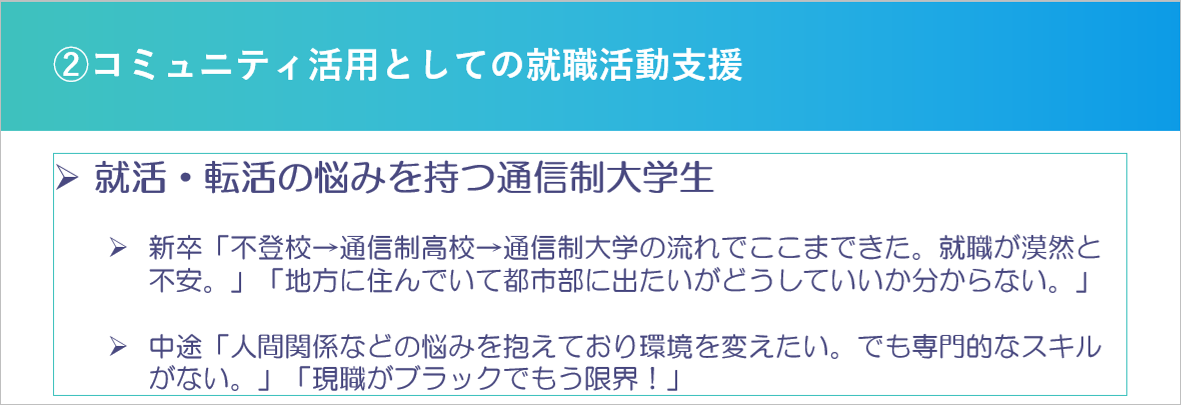

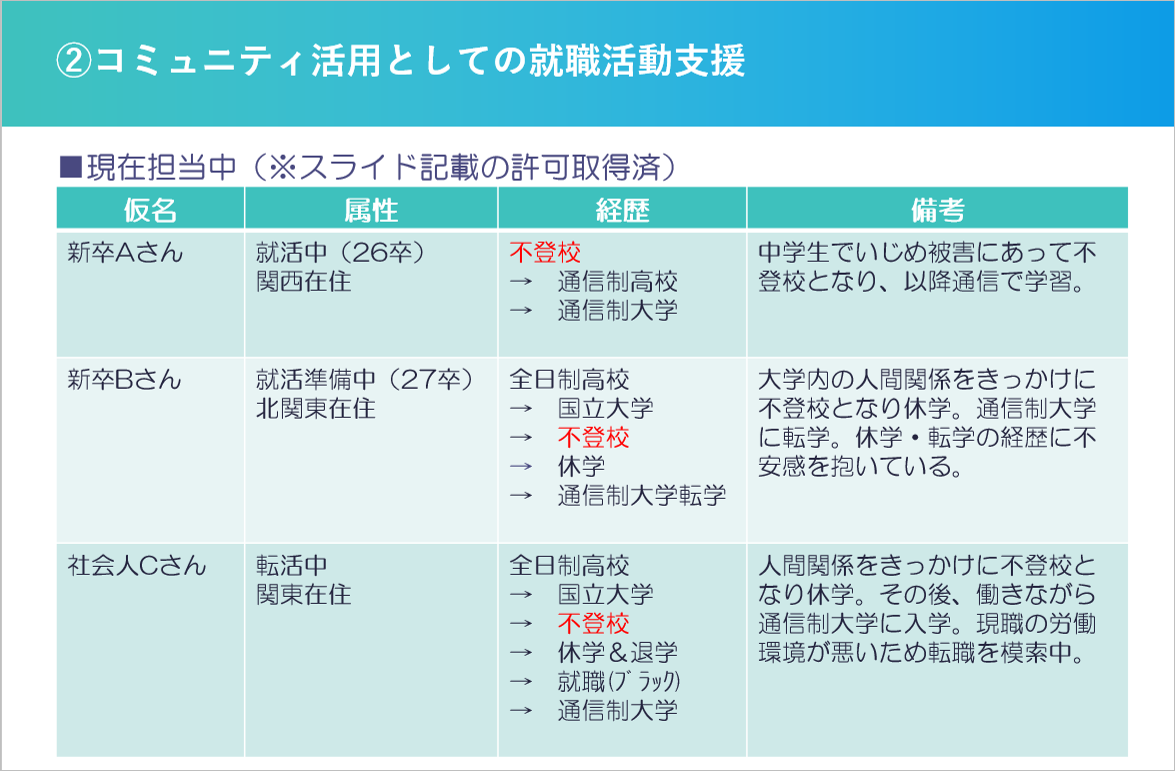

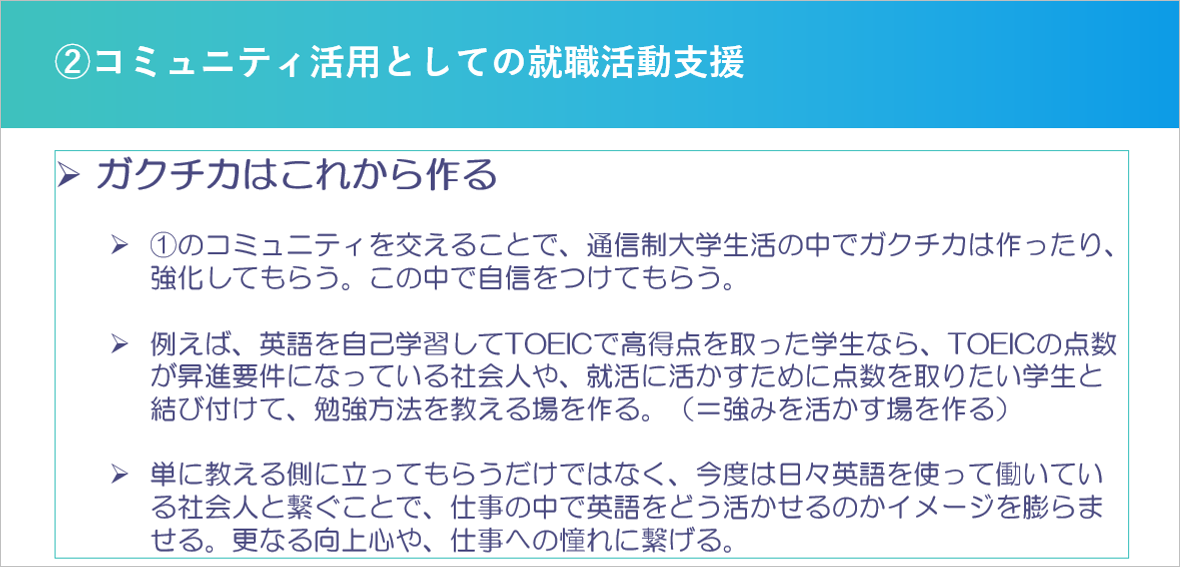

続いて、学生の就職活動や転職活動を個別伴走形式で支援する取り組みについて紹介しました。

こちらの個別伴走形式は支援に多大な労力を要し、一度に多くの学生を担当するのは難しい状況です。更に、過去のドロップアウト経験から自己肯定感が低下している状態から支援を開始するケースが多いことが特徴です。

そのためか一様に「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)を書けない」という悩みを抱えていました。そこで、コミュニティを活用し、各自の強みを発揮できる場を創出しました。協力的な社会人が多く属するコミュニティならではのサポートにより、安心して自分を表現できる環境が整いました。

通信制大学には、これまで多様な社会経験を積んできた社会人学生が多数在籍しており、彼らは各自の経験から、困難を抱える若い学生への支援の必要性を感じています。今回の取り組みの主な成果は、若年層と頼れる大人達の安心安全な交流の仕組みを確立し、継続的に運用できている点にあります。特に、実際の交流を通して自己肯定感を取り戻し、就職活動という大きなストレッサーに立ち向かう活力を与えられた点は最大の成果だったと振り返ります。

通信制高校から通信制大学への進学は増加傾向にあるものの、依然として少数派です。多くの通信制大学は主に社会人学生を対象に運営されているため、新たな需要に対応するための環境整備には一定の時間が掛かる点は理解できます。しかしながら、通信制大学への進学が現状の課題を単に先送りする結果とならないよう、支援体制の整備が求められます。通信制高校を進路未決定で卒業する割合が減少し、またその後の幸せな生活が実現することを切に願っています。

▷終わりに

最後に、質疑応答では「各事例における評価測定方法について」「スタッフのモチベーション維持について」「学外に開いたコミュニティの実現方式について」などの質問が寄せられ、Ed-tech総研の取り組みに対する関心の高さが窺えました。

特に、児童生徒の変化や成長をどう計測し可視化するかについては重要な議論点となり、Ed-tech総研のこれまで取り組んできた実践を通し得た知見、すなわち「定性面だけでなく定量面も」「学習面だけでなく非認知・生活面も」「支援対象者だけでなく支援者や保護者の実感も」と常に複数の観点を行き来しながら検証を行うことで客観性や納得感を増すことができるというもの、をもとにディスカッションが進みました。

なお、勉強会以外の相互理解の取り組みとして、キャリアbaseが実施する“通信制高校との共創支援モデル「校内キャリアサロン」”の現場に研究員が参加しました。当日は、現場での高い実践力や学校との信頼関係の深さを肌で感じ、Ed-tech総研としてもキャリアbaseの組織理解が進んでいます。今後のキャリアbaseの実践に対し、Ed-tech総研が上述のような観点で効果検証の助言を行うといった、具体的な協働への進展が期待されます。

Ed-tech総研では、今般のような貴重な経験や繋がりを重視し、引き続きNPO団体や一般社団法人の皆さまとの協働の可能性を探っていく予定です。