生徒の学力向上を実現するためには、「学びに向かう姿勢」をつくることがその第一歩となります。福岡市立片江中学校(福岡県)では、「生徒の学力は、学校がつける」を合言葉に、校長先生をはじめとした先生方による様々な施策を展開。学び合いや学び直しの推進、授業におけるICTの活用、教職員の働き方改革などを有機的に結びつけ、生徒が学びに向かうための土台をつくる学校改革に取り組んでいます。今回は、その具体的な取り組みや成果について、校長先生と現場の先生方にお話をお伺いしました。

既存の「当たり前」に切り込むところから改革がスタート

片江中学校がある城南区は、福岡市の郊外に位置する長閑な雰囲気の地域。児玉聡校長の赴任当時、片江中学校の学力は県内の平均程度であり、学習塾に通う生徒が多い市の中心部と比較して地理的にハンディになるところがあったという。「生徒たちは、素朴で先生の言うことをしっかり信じてくれる素直な気質を持っている生徒が多くいるように見えました」と児玉校長は振り返る。

まずは生徒の「学びに向かう姿勢」をつくる必要があると考えた児玉校長は、そのための環境を整えて学力の向上を図る学校改革に着手。重点目標に、「生徒の学力は、学校がつける」を掲げ、学習塾や家庭教師などを利用しなくても、「先生を信じて頑張れば、希望の進路を実現できる」と生徒が思えるような学校を目指した。一方で、児玉校長の赴任当時は、学力向上の担い手になるべき教員が授業とその他の業務で手いっぱいの状態。教員が常に忙しく、時間に追われている状況が続いていた。児玉校長は「このままでは生徒の学力を伸ばすことはできない。学力向上の取り組みを行うには、まず先生の働き改革が必要」と考え、従来の様々な「当たり前」を壊すことで、教員が学力をつけるという本来の業務に集中できる環境を整えるところから学校改革を始めた。

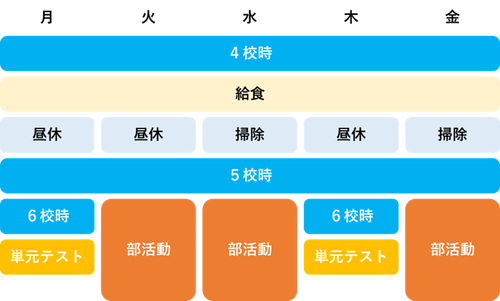

まず着手したのが、掃除や昼休みの時間を見直すこと。以前は昼に毎日行っていた掃除を週2回に減らし、昼休みを週3回に設定することで、給食の後に掃除か昼休みのいずれかが来るようにした。また、昼休みを30分に短縮するとともに、掃除を10分、前後のインターバルを10分とすることで、掃除がある日もない日も給食が終わってから5校時が始まるまでの時間が30分になるようにした。当初は掃除の頻度を減らすことに対し、校内が汚れてしまうのでは?という懸念の声もあったが、実際には生徒が限られた時間を有効活用し、効率的に掃除を行うようになったほか、普段から教室を綺麗に使おうとする生徒の責任感が向上し、衛生状態を維持できたという。

また、火曜日と金曜日の授業時間を6校時から5校時に変更。授業が5校時までの日を火、水、金曜日とし、この3曜日を部活動の日とした。こうした改革の結果、6校時の日は15時45分に帰りの会が終了し、5校時の日についても17時半には部活動が終了するかたちに。以前は部活動の指導を終えた19時頃から教材研究を始める教員も多かったが、授業の準備に充てる時間を大幅に生み出すことに成功した。「時制変更の結果、教員は早く帰れるようになり、家庭での時間が増えました。生徒も自身が自由に使える時間が確保できるようになりました」と児玉校長は振り返る。

効率化を徹底した時間割の見直しにより、時間を大幅に捻出することに成功

学力を向上させる環境を整えるため、定期考査や年間の予定も見直し

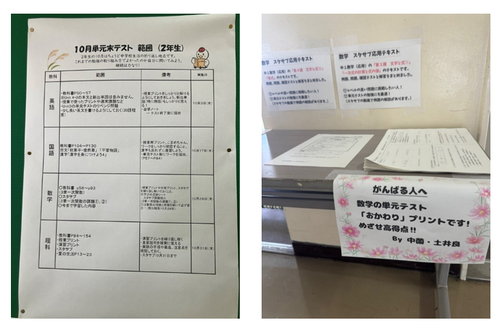

学びの効率を上げるため、毎日の時制だけでなく、年間スケジュールの見直しも行われた。その一つが定期考査の廃止だ。全教科共通で実施時期が決まっている定期考査では、どうしても単元が中途半端なタイミングで試験を実施しなければならない状況が出てくる。そうした状況を改善するために、定期考査を廃止し、単元テストを導入した。「定期考査を廃止すると言ったとき、中には大喜びした生徒もいました。ところが、いざ学期が始まってみると短い間隔で単元テストがあるので、気を休める間がない。『これならば定期考査の方がよかった』という生徒もいましたが、気を休める期間を生まないのは、まさに狙い通りでした」と児玉校長は振り返る。

定期考査の場合、生徒は試験前になると一生懸命勉強するが、試験が終わった途端にやらなくなってしまう。一方で単元テストは月曜日と木曜日が実施日になっていて、ほぼ毎週いずれか1教科あるいは2教科の試験がある状態が続く。一つの教科が終わったら翌週にすぐ他の教科といったかたちになるので、生徒の気が緩むことがなくなり、継続的な学習習慣が自然に定着する。また、一度に複数の教科の試験を行う定期考査では、全教科の対策をするのが間に合わず、一部の教科を全く勉強しないといった生徒も出てくるが、単元テスト方式であればそれも起こりにくくなる。単元テストの予定は必ず1日に1教科、週に2教科以内になるように調整されており、次月実施予定の計画及びテスト範囲が校内に提示される。生徒にとっても先生にとっても計画的に進めやすいところが大きなメリットと言える。「定期考査は範囲が広く、準備が大変でしたが、単元テストにすることで、教員側も具体的な評価がしやすくなりました。生徒も、自分の学びの振り返りがしやすくなったと感じています」と児玉校長は語る。

また、片江中学校では従来の3学期制を改め、前後期制を導入。3学期制の場合、特に1学期に先生が忙しくなってしまうデメリットがある。6月には、部活動の大きな大会が行われるが、先生たちは7月の1学期終業に向けて通知表を作成する作業があるため、部活動を見るどころではなくなってしまう。一方、前後期制であれば、6月に3年生の最後の大会が終わるまで部活動をしっかりサポートし、それから9月にある前期の終業に向けてじっくり通知表を作成することができる。前後期制にシフトした当初は、受験を控えた3年生の保護者から、従来7月に出ていた成績が9月まで出ないことを不安視する声もあったという。しかし、高校に調査書を渡すのが1月であり、9月に成績が出れば問題ないことを丁寧に説明することで、無事に理解を得るに至った。

具体的な成果の検証を行いながら、学校改革をさらに推進していく

先生たちと具体的な目標数値を立てたことも、学校改革を推進する大きな力になったという。「年に3回実施している業者の実力テストは、自校の相対的な位置を確認することができます。そうした情報をしっかり議論のテーブルに上げれば、学力が実質的に向上しているかをきちんと検証して次の取り組みを検討することができます」と児玉校長は語る。具体的な数字が見えると先生たちのモチベーションも自然に上がるそうだ。定期考査は2カ月程度の学習の理解を問うものなので、その期間だけ学んだことを覚えていれば得点できるが、実力テストは学年を超えた過去からの学習がしっかり定着していないと得点できない。単元テストへの切り替えは、実力試験で得点できる学力を育むことが一つの狙いだった。

また、学力の定着には、令和5年12月から導入したタディサプリも大いに役立っているという。普段の予習や復習、授業中の課題などに活用できるだけでなく、インフルエンザや台風などで授業ができなくなってしまう緊急時にもその対応で大きな力を発揮する。学習の定着には、「継続」が重要であることはいうまでもない。「学びを止めないためのツールとしてとても有用」と児玉校長は述べました。

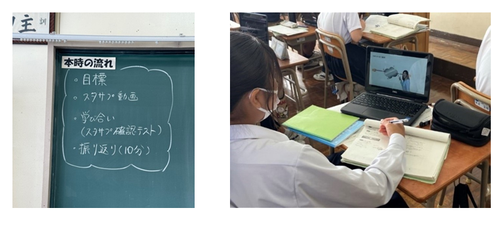

家庭での予習・復習だけでなく授業時間内もスタディサプリが積極的に活用されている

家庭での予習・復習だけでなく授業時間内もスタディサプリが積極的に活用されている

片江中学校の学校改革は、年間スケジュールや時間割の見直し、試験制度の変更など、さまざまな取り組みが一体となって、「学力向上」という目的に集約されている。「生徒の学びに向かう姿勢をつくり上げられたことが特に大きな成果」と語る児玉校長に、学校改革を振り返っていただくとともに今後の展望を伺った。

福岡市立片江中学校 児玉聡 校長

「生徒の置かれている状況や生徒を取り巻く環境に左右されず、公立学校の本来の使命を取り戻すべく、『生徒の学力は、学校がつける』という重点目標を掲げて学校改革に取り組んできました。土台として、先生の働き方改革から着手し、生徒の学力向上のために費やす時間を捻出したことで、改革1年目から実力テストの成績が伸びました。さらに、多くの生徒の志望校がより上位に変わるなど、進路の傾向にも顕著な変化が見られました。このような成果を得られたのは、当初から重視していた『生徒の学ぶ姿勢』を醸成できたことが大きな要因であると考えています。プリントを配ったら、『まず名前を書こうね』などと声掛けをしなくても、本校の生徒はすぐに問題を解き始めます。こうしたすっと集中できる態度を入学して最初の3、4カ月でしっかり身につけることが本当に重要です。気持ちが安定した状態でいることや、規則正しい生活習慣をその土台として養うことにも留意しました。また、本校では総合的な学習の時間をすべてキャリア教育に充てています。保護者に向けた進路説明会も1年生のうちから実施し、入試の状況や奨学金、就学支援のことなど、早めに知っておくべき情報をお伝えしています。生徒は、1年生のうちから将来を意識することで、学習へのモチベーションが目に見えて上がります。今年も継続して成果を上げられているのは、生徒の学ぶ姿勢を育むさまざまな施策が功を奏しているのに加え、一昨年度から導入したスタディサプリを教職員がうまく活用できていることが大きいと感じています。今後は、実力テストと並行し、思考力や言語能力、数的能力などを測る認知能力テストを導入する予定です。認知能力テストを提供しているのは、実力テストと同じ会社なので、学力と認知能力をクロス集計することができます。両者の結果を照らし合わせれば、学力と認知能力に相関関係があるので詳細な分析ができ、生徒の得意や苦手について深く考察しながら個々により最適な指導ができると期待しています。新しい取り組みにも弛まずチャレンジし、生徒の学力を向上させる公立学校としての使命をさらに推進したいと考えています」(児玉校長)

『学び合い』「学び直し」にスタディサプリを活用

片江中学校では、「生徒の学力向上」という目標に向け、生徒が学びに向かいやすい環境を整えるとともに、教員一同も目標に向けた授業づくりを展開している。その一つが、生徒同士の『学び合い』を重視する授業スタイルだ。授業時間の多くを学び合いに割く上では、知識定着の領域を担えるスタディサプリが大いに役立っているという。予習段階で動画を視聴することで、学び合いに必要な知識を持った上で授業に臨むために活用したり、授業中の小テストとしてスタディサプリの確認テストを活用したり、授業後の学習定着や、生徒自身の学び直しのために活用したりなど、さまざまな用途を担っている。1年生を担任する理科の教員であり、校内のスタディサプリ担当として活用推進を担う豊福康太先生に、実際の取り組みとスタディサプリを活用しての所感についてお話を伺った。

スタディサプリ担当 豊福康太 先生(理科)

「私自身、以前は教師が授業の流れをデザインし、その工夫によって生徒に知識や気づきを提供できるのがよい授業だと考えていました。しかし、片江中学校に赴任してから考えががらりと変わりました。本校では授業を教員が終始主導して進めるのではなく、できるだけ生徒同士の『学び合い』を積極的に行う授業スタイルを採用し、成果を出しています。これは全教科に共通するため、生徒には学び合いの学習スタイルが定着しており、学び合い開始の声を掛ければ、すっとその体勢をつくることができるだけでなく、積極的に生徒同士がコミュニケーションを取り合う様子からも、学びが深まっていることが見てとれます。また、私自身は、『学び合い』に加えて体験の機会も大事にしています。例えば地学の単元では、珍しい石や火山灰を実際に見てもらうなどします。実際に手で触れたり、顕微鏡で観察したりすることで、生徒たちは目を輝かせて取り組むようになります。学び合いや体験学習に注力できるのは、スタディサプリに知識定着の部分を担わせていることがとても大きいです。次の授業に向けて見てほしい動画や取り組んでおいてほしい課題を配信するほか、授業中に確認テストとして問題を解く、生徒が復習のために自分で動画を見るといった幅広い活用をしています。生徒一人で取り組めるので、欠席者のフォローにも使いやすいです。また、自由進度学習を推進する点においても、理解の早い生徒はスタディサプリでどんどん学習を進めることができ、その分私たちは理解が進んでいない生徒のフォローに時間を割くことができます。

本校では定期考査ではなく単元テストを実施していますが、それも『体系立てて授業を展開しやすい』という点で教員にとって大きなメリットがあり、ほぼ毎週いずれかの教科の単元テストがあるため、生徒の『計画的に学習を進める力』の醸成にもつながっていると感じます。

私が担任として特に意識しているのは、『自走できる集団』をつくることです。教員が手取り足取りリードしなくても、授業内で学び合いがすぐにできるところや、掃除の仕方を自分たちで工夫し、声を掛け合って取り組めるところなど、現在のクラスで手応えを感じている点は多くあります。今年度は本校に赴任して1年目であり、最初は自校の取り組みへの理解が不十分で、成果がでるかも半信半疑で手探りで進めていたところがありました。しかし、実際に学校改革に沿った方法を1年間実践してみて、今では成果が出せることに確信を持っています。次年度以降は、最初から今の方針を信じて積極的に取り組み、生徒の成長をサポートしていきたいと思っています」(豊福先生)

単元テストの予定は校内に掲示され、その学び直しにスタディサプリの対応プリントを配布するなど、

授業と密に連動した活用がされている。

教務主任の上田耕太先生にもお話を伺った。

「私が担当している学年は3年生。スタディサプリは受験を控えた3年生の個別サポートにも有用であると感じています。弱点やつまずいているポイントは一人ひとり異なるため、サポートが必要な生徒全員に教員が個別で対応するのは、マンパワーが追いつきません。そこで、各自で観たい単元のスタディサプリの動画を観てもらい、『動画を観ても分からなければ質問に来てください』とアナウンスすることで、本当にサポートが必要な生徒に専念でき、同時に全員の疑問を解消することができます。また、近年は推薦入試で早期に高校合格を決める生徒が増加しており、高校入学までの学習へのモチベーション維持が課題になっています。スタディサプリは中学の学習内容の学び直しに活用できるのはもちろん、高校の学習内容の予習もできるので、進路決定後のサポートにも最適です。授業中に活用する際も、生徒の問題の正答率がリアルタイムで分かるなど、本当に助けになります。これからも積極的に活用し、負担が減る分をよりよい授業の検討に注ぎ、生徒が主体的に考える有意義な学びをこれからも実現していきたいと思っています」(上田先生)

生徒の学力は、学校がつける

片江中学校の学校改革は、教員の働き方改革やICTの活用、学び合いや学び直しの推進など、様々な施策が有機的に結び付いている。児玉校長を中心に、教職員が一丸となって取り組んできた結果、生徒の学びに向かう姿勢が変わり、その成果は実力テストの成績向上や、志望校の変化など、目に見える形で着実に表れている。「生徒の学力は、学校がつける」を合言葉に、既存の枠組みに捉われず、学力を向上させる取り組みを追求し、生徒の進路の実現を目指す同校の教育は、今後もさらに大きな注目を集めていくに違いない。

福岡市立片江中学校

1985年開校/生徒数636人

福岡市郊外の城南区に位置する公立中学校。学校教育目標は「基本的生活習慣を身につけ 自ら学ぶ意欲をもち 心豊かにたくましく 未来を切り拓く生徒の育成」。重点目標に「生徒の学力は、学校がつける」を掲げ、生徒の学びに向かう姿勢づくりのための様々な施策を有機的に結び付けた学校改革を展開。