姫路市のICT利活用を牽引する、開校3年目の豊富小中学校。現場の先生方はどう向き合い、葛藤や困難を乗り越え、どのような授業実践を行っているのでしょうか。前期課程から後期課程まで、幅広い学年の先生方にお話を伺いました。

教員一人ひとりのチャレンジをベースに学び合いで進めた全校体制のICT利活用

姫路市北東部に位置し、豊かな自然に恵まれた環境にある豊富小中学校。2020年4月、コロナ対策による一斉臨時休業の混乱が続くさなかに開校した、地域の児童・生徒の9年間をつなぐ義務教育学校だ。教育目標には「変動する社会の中で自己を実現できる人材の育成」を掲げ、そのための重要施策としてICT利活用に力を入れている。開校準備から携わる山下雅道校長はこう語る。

「ICTの利活用抜きに自分がやりたいことの実現が難しい現代、未来を拓く道具として情報活用力をもって課題解決できる力を育むことが非常に大切です。特に本校の場合、都市部の学校に比べて異質の中で学ぶ多様性の経験や社会変化を感じにくいという地域特性があります。本校卒業後に地域外に進学したり、世の中に出たりしたとき、子どもたちが不利益を被ることだけはさせたくありません。もとより学びに一生懸命な子どもたちですが、ICTという新しい武器を身につけることで、より多様な選択肢をもつことができます。そこから納得解を探って意志決定するという経験を重ね、自分がやりたいことができるようになる素地をつくってほしいと考えています」

開校時は児童・生徒が使用可能な端末はわずか50台だったが、同年9月に1人1台端末が配布され、現在は1年生から9年生までのICTの利活用が日常風景となっている。同校に着任した教員が「前任校とは次元が違う」と驚いたという。なぜ短期間でここまでICTの利活用が日常化したのか。現場の話からは、「チャレンジ」というキーワードが浮かび上がってくる。

当時多くの学校がそうだったように、同校もICT利活用の経験がない教員がほとんどという状況からスタートした。そのなかで山下校長は、コロナ禍でインターネット上に続々と共有されるICTを利活用した授業に関する良質な研修動画を見つけては紹介し、「失敗しそうだと思っても、まずはやってみて」と挑戦を後押した。だからこそ教員も一歩を踏み出すことができた。

「当初、情報モラル面を重視して慎重な姿勢の学校も少なくなかったようですが、本校の場合は『とにかくやってみよう』。やってみるうちに使うのが当たり前になり、そこからどういうふうに利活用するかを押さえていこうと取り組みました」(髙島竜太先生)

しかしながら、授業方法を変えることは、従来型の授業をがんばってきた教員ほど、簡単にできることではない。「授業実践に自信がついてきたところで、それを捨てて次に進むことは、自分との闘いでもある」と前野翔大先生。しかし、実際に取り組むなかで、児童・生徒自身が選択の主導権を握れることや時間効率の良さなどの長所を実感し、授業改善の方向を見出してきた。また、井上佳尚先生は「さまざまな場面で教員が使ってみたら便利だった、というシンプルな成功体験によって授業への導入が加速したのではないか」と言う。

それでもやはり苦手意識をもつ教員は少なくない。横山あや菜先生もそんな1人だ。

「ICTに関する知識はゼロの状態でこの学校にやってきました。せっかく生徒が身につけたICT利活用の力を、私が止めてしまうのはもったいない。その思いで自分なりに勉強し、操作がわからなくなっても生徒が助けてくれることに励まされながら取り組んできました」

教員それぞれの実践内容はMicrosoftのTeams上で随時共有し、学年・教科を問わず参考にする体制も生まれた。時には教員同士でテスト用のGoogle Classroomを作成し、やってみたい授業のアイデアをお互いに試してみるなど協力し合う。

「ほかの先生に生徒役になってもらって自分のやりたい授業を試すことで感触を掴んだり、逆にほかの先生のお試し授業を生徒の立場から眺めることで気づきがあったり。繰り返し試せたことがとても役に立ちました」(井田健太郎先生)

わからないことがあれば年代を問わず得意な教員に教えを請い、学び合ってきた。そのことが、開校間もない同校の組織力を強めたという見方もある。

「ICT利活用に関する情報交換や相談を通じて、教員同士がコミュニケーションを取ることができました。ここがどんな学校かよくわからない不安もあるなか、勤続年数によらず率直に質問や意見を交換できたことが、私にはとてもありがたかったですね」(西涌真央先生)

6年生の社会の授業中、児童が戦国時代三英傑の功績について情報収集するなか、担任の前野先生は机間巡視して質問や相談に対応。

児童・生徒が自ら学び取る授業や主体的な活動につなげる

では、具体的にICTを利活用してどのような授業が展開されているのか。

低学年ほどそのハードルは高いが、同校では1年生から積極的に取り入れている。ある日の1年生算数の授業では、担任の西涌先生が「今日はChromebookを使うよ」と伝えると、児童からは「やった~」と歓喜の声が上がった。教員の指示に従って順番に並んで教室後部の棚に端末を取りに行き、自席に戻ると慣れた手つきでネットワークにログイン。ClassroomにアップされたJamboardを使用して、算数のかたちづくりの学習に取り組んだ。

「お絵描きアプリなども活用しながら、子どもたちが楽しんで使えるよう心掛けてきました。最初こそ『子どもたちができないことや困ったことはなんでも私がやってあげなければ』と思って手をかけ、時間もかかりました。でも、毎日使っていると操作に慣れてスピードアップし、今は子どもたち自身で使い方を発見して教え合う姿も見られます。学年が上がるにつれてICT利活用の幅が広がっていくなかで、少しでも端末に触れて慣れる機会をつくってあげたいと思っています」

1年生でも、端末を使って学ぶ授業風景が珍しくない。

教室後部の棚にある端末を、順番に取りに行く1年生。慣れた様子で廊下を回って列に並び、速やかに着席する。

2年生でも、児童が無理なく取り組める工夫が見られる。

「最初は低学年でどう使ったらいいか悩みましたが、カメラなら誰もがぱっと使えるのではないかと着目しました。例えば算数では、かけ算を学ぶ際に教室内の棚を写真に撮って「これは何のいくつ分?」と考えたり、身のまわりにある三角形や四角形を写真に撮って集めたりするなどし、学習内容を日常生活と関連づけて理解できるようにしています」(髙島先生)

ICTの利活用によって、児童・生徒の学びを主役にする授業展開がさらに広がる。例えば、6年生社会科の戦国の世の統一について学ぶ単元(全7時間)では、前半で教科書の内容を中心に戦国時代の三英傑について学んだ後、「天下統一に向かう三人、それぞれの国をまとめるための取組ベスト3は?」というテーマで、児童自身が教科書の内容以上の情報を収集して自分の考えをまとめていく。スタディサプリの講義動画やインターネット検索、図書資料など、それぞれ好きな方法を選んで取り組む。「本当は朗々と語って教えたい気持ちもある。でもその気持ちを抑えて、あえて子どもたちが自分で学ぶ時間を大切にしています」と担任の前野先生。そして最後に児童それぞれが学んだことを持ち寄って議論し、テーマについての理解や思考を深めるという展開だ。

「歴史を学ぶ価値は、単に知識が増えることではなく、今後自分がどう行動すべきかのヒントが得られることにあると思っています。本単元では、戦国時代の混乱状態から一つの国としてまとまっていく流れを、現代の日本とつなげて考えられるように設計しました。教科書の枠組みにとらわれず自ら幅広い情報から選び取ることで、それぞれが深い理解を得られるのだと思います」(前野先生)

また、ICTにより学校の枠組みを超える試みも生まれている。前野先生は昨年度、5年生国語科の『大造じいさんとガン』の単元において、市内の他校とオンラインで意見交換しながら学ぶ授業を行った。

「クラス内からは出ないような意見も聞け、多様な視点が得られる授業になりました。子どもたちも楽しかったようで、『またやりたい』という声がたくさんあがりました。空間を超えた学びができるオンラインの良さを活かし、これからもさまざまな可能性を探っていきたいと思います」(前野先生)

後期課程になると、ICT利活用は学校生活全般に浸透。特に生徒会や委員会活動などにおいて、生徒の主体的な活動の促進に役立っている。例えば図書委員会では、図書館通信発行や読書感想文コンクールへの参加呼びかけなど、生徒が自発的に情報発信するようになった。このような生徒の動きは、ICT環境が充実したからこそ出てきたという。

「従来なら時間を調整して集合しないとできなかったことも、Classroomやクラウドツールを活用すると各自が可能な時間に共同編集やコメントを交換しながら作成できるなど、情報発信のハードルは格段に下がりました。ICTツールを利活用することによって、自分たちが発信したいことをしっかり形にする力や、面白いと感じるものを他者と共有する力など、非認知能力の高まりを感じています。何より生徒が自ら発信する楽しさや喜びを感じている様子を嬉しく思います」(井上先生)

髙島竜太 教諭 2学年担任(教員歴2年目)

「日常生活と関連づけた学習ができるように、端末もうまく取り入れて授業を行っていきたい」

前野翔大 教諭 6学年担任(教員歴14年目)

「教科書の中だけの議論ではなく、それぞれが集めた情報を基に楽しみながら、より知識や視点を広げていく授業にしていきたい」

井上佳尚 教諭 9学年担任/国語(教員歴10年目)

「インターネットを使えば社会との距離が近くなる。これまで難しかったこともできるようになるのではないか」

横山あや菜 教諭 8学年担当/英語(教員歴2年目)

「端末操作や接続も初歩的なところから始め、わからないことがあると生徒が優しく教えてくれることも」

井田健太郎 教諭 7学年担任/体育(教員歴3年目)

「体育で競技動作を録画する方法は、ベーシックですが非常に効果的。改善点を子ども同士で気づき合えるようになったのが大きい」

西涌真央 教諭 1学年担任(教員歴3年目)

「子どもたちはChromebookを喜んで使っている。楽しいと思いながら学習できるので、頭にも残りやすいのではないか」

本当に意味のある使い方を探り新しい学びのスタイルをつくっていく

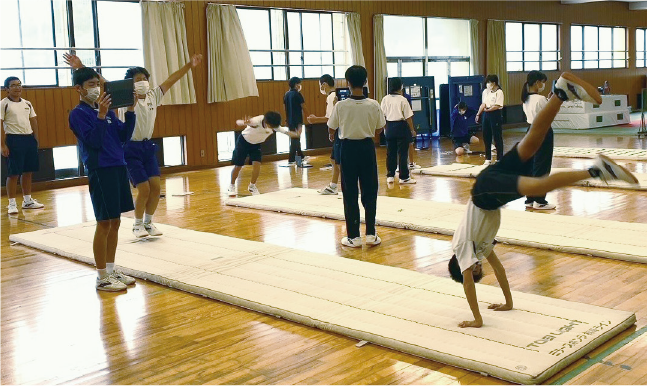

ほかにも教員からはICT利活用によるさまざまな効果が聞かれる。「体育では、自分の動きを録画して自分で確認することで、修正点を自分で理解することもでき、生徒同士で気づき合うこともできるので、大きな成果が見られる」「人前で話すのが苦手な子どもも、端末を使うことで自分の考えをアウトプットしやすくなり、より多様な意見が出るようになった」「時間が効率的に使えるようになることで、個々に合った学びがしやすくなった」…などだ。

6年生社会で個人作業に取り組む様子。スタディサプリの講義動画の視聴をはじめ、それぞれが選んだ方法で情報収集。

8年生体育の器械運動にも端末を持参。この日は倒立前転に挑戦中。

端末で各自の動作を録画してチェック。生徒同士で気づきを共有したり、教員にアドバイスをもらったりし、改善を図っている。

山下校長も「子どもたちが自ら学ぶ姿勢が見られるのが一番の成果」と手応えを語る一方で、ICTの利活用は目的ではなく学びを深めるための一つの手段であるとの認識を強調する。

「ICTという新しいツールに取り組んできたなかで、オンラインの良さとともに、リアルの大切さも改めて実感しました。これからはその両方が大切です。子どもたちには、学齢が上がっていくなかで、自分に合う学び方を自分自身で選び取ってくれたらと思っています」(山下校長)

児童・生徒の未来の可能性をさらに拓くため、同校のチャレンジはこれからも続く。

校長の視線

しなやかな強さのある子どもたちを育むため

まず教員がチャレンジして強くなる強い子どもたちを育てたい。それが校長としての私の信念です。イメージするのは、太く硬い木というより柳のような強さ。チャレンジして失敗し、またチャレンジする経験を重ねることで、困難にぶちあたってもうまくかわして折れないしなやかな強さを備えて生きていってほしいと願っています。

そんな子どもたちが育つかどうかは教員次第。まずは教員が強くなる必要があります。その点でいえば、ICT利活用においては失敗も多くなりますがすぐ軌道修正ができるので、そこに挑むことは教員が力をつけるチャンスともいえるでしょう。実際に本校の先生方は恐れずチャンレジしてきたことで、しなやかな強さを身につけたと感じています。

本校のICT利活用がここまで進んだ理由は、「先生方ががんばったから」という点に尽きます。しかしながら、先生たちはまだ現状の実践に満足していないとも感じます。ICT利活用のバリエーションとしてはかなり出尽くした印象がある現在、これからはどうやって本当に意味のある使い方をしていくかと考え、新しい学びのスタイルをしっかりとつくる段階に入りました。“ティーチャー”の先にどのような教師像を目指すのか。従来のティーチングからどう脱するか。そこにICTをどう活かすのか。非常に難しい課題です。

先生方はこれからも、大いに頭を悩ませ、試行錯誤しながら、さらなる挑戦を重ねていってくれることと期待しています。それが子どもたちを強くすることにもつながるのですから。

姫路市立豊富小中学校

山下雅道 校長

姫路市立豊富小中学校

2020年創立/児童・生徒数699人(男子369人、女330人)/隣接していた豊富小学校と豊富中学校を前身とし、2020年4月に開校した市内3校目の義務教育学校。通称「蔭山の里学院」。社会変化や学習指導要領の改訂を踏まえた教育を推進している。

発行:2022年11月 ※先生・児童の所属・学年などは取材時のもの

取材・文/藤崎雅子 写真/山内城司 デザイン/渡部隆徳、熊本卓朗(KuwaDesign)